칠레 출신 디자이너, 세바스티안 에라주리즈(Sebastian Errazuriz)는 미술의 영역과 분야를 아우르며 작품 활동을 펼친다. 사실 그를 아티스트 혹은 디자이너 중 어느 한 쪽의 호칭으로 명명하기 어렵다. 그의 모든 작업은 아트와 디자인의 경계에 있기 때문이다. 일반적인 통념을 파괴하고 정립된 형태를 해체하는데 기반을 둔 그의 작품은 신선하지만 다소 자극적이다. 이러한 일련의 과정을 모두 ‘유머’라 칭하는 에라주리즈. 그는 유머는 진실을 더욱 명백히 강조하는 장치라고 말한다.

관객을 시험하는 디자이너

세바스티안 에라주리즈의 작업에는 전제가 있다. 자신의 작품을 통해서 관객이 이미 생각해왔던 것이나 알고 있던 것, 또는 믿고 있는 모든 것을 다시 생각하도록 하는 것이다. 그는 설치미술과 공공미술, 조각, 가구, 패션, 제품 등 예술이 닿아있는 다양한 분야를 아우르며 산발적으로 작품을 선보이는데, 모든 작품의 메시지는 놀랍도록 응집되어 있다. 대전제가 흔들리지 않기 때문이다.

“우리는 흔히 새로운 사물을 보았을 때 이전에 알고 있던 것의 형태를 떠올려 대입하곤 하죠. 예를 들면 집 안에서 나무로 짜인 상자를 보았다면 제일 먼저 캐비닛을 떠올리는 것처럼 말이에요. 그런데 그 안에서 예상하지 못한 무언가를 발견하는 순간, 그 사물은 호기심의 대상으로 뒤바뀌고 관객은 사물에 대한 새로운 해석을 시작하죠. 제 작품이 때로는 유머러스하고 때로는 기괴한 이유가 바로 관객에게 ‘해석하고 싶은 본능’을 불러일으키기 위해서예요.”

아트와 디자인의 경계 선상에 있는 그의 작품을 어느 분야로 받아들일 것인지는 관객의 몫이다. 하지만 그는 절대 쉽게 결론을 내주지 않는다. 그가 관객에게 건네는 일종의 테스트인데 이러한 장치로 관객은 능동적으로 작품과 대화하고, 관객과 관객이 이미 정의 내려졌던 개념에 개의치 않고 새로운 대화를 시작하게 된다.

금기를 담은 가구

에라주리즈는 금기시되는 주제를 해학적으로 작품에 담는다. 작은 기능을 가진 오브제부터 찰나의 퍼포먼스 등 금기를 유머로 풀어낸 작업들 대부분은 인생과 죽음, 도덕과 윤리, 종교, 정치 등 무거운 주제의 집합이다. ‘죽음의 작은 책상(Panchito)’은 에라주리즈의 죽음에 대한 강박을 담아낸 가구다. 그에게 죽음은 자신의 작품 활동을 지속하게 하는 장치다. 그는 어린 시절 자신의 죽음을 직면했던 할아버지의 모습을 통해 죽음 자체가 삶의 기동력이 될 수 있다는 것을 깨달았다.

“내가 어린 시절, 할아버지가 70세의 나이에 당뇨를 진단받았다. 그 당시 병원 시설이나 의약품이 넉넉하지 않았던 시골마을에서 노인의 당뇨병은 꽤나 심각한 질병이었다. 그러나 할아버지는 당뇨병 진단을 받은 순간부터 더욱 건강히 살고자 노력했다. 우리는 어쩌면 죽음 맞닥뜨린 순간부터 제대로 살게 될는지도 모른다.”

‘죽음의 작은 책상’은 책상 앞에 앉아 자신의 죽음을 직면하며 진짜 삶을 살기 위한 작업을 하라는 메시지를 전하고 있다. 에라주리즈에게 죽음이란 ‘인식의 해방이고 스스로를 대담하게 하는 것’이다.

한편 그의 어린 시절에는 귀여운 금기사항도 있었다. 자주 놀러갔던 이모네 집에는 아기자기하고 아름다운 물건들이 많았는데, 이모는 항상 보기만하고 절대 만지지 말라고 주의를 주었다. 어린 아이에게 금기의 유혹은 더욱 매혹적일 수밖에 없다. 에라주리즈는 그 때의 추억을 잔상으로 ‘만화경 캐비닛(Kaleidoscope Cabinet)’을 만들었다.

월넛 캐비닛의 안쪽 전면에 거울 조각이 붙어 있어 무엇을 넣어 두느냐에 따라 비추는 색과 패턴이 거울을 통해 반사되며 무한 번식된다. 캐비닛 안의 광경은 캐비닛 측면에 있는 광학 렌즈로 들여다 볼 수 있는데, 마치 어린 시절 이모의 말을 떠오르게 한다. 사실 만화경 캐비닛은 이런 금기에 대한 이야기도 있지만, 일반적으로 캐비닛이라는 가구가 가지고 있는 개념적 패러다임을 파괴하는 시리즈 작품 중의 하나다.

‘두 개의 문이 달린 상자’의 패러다임

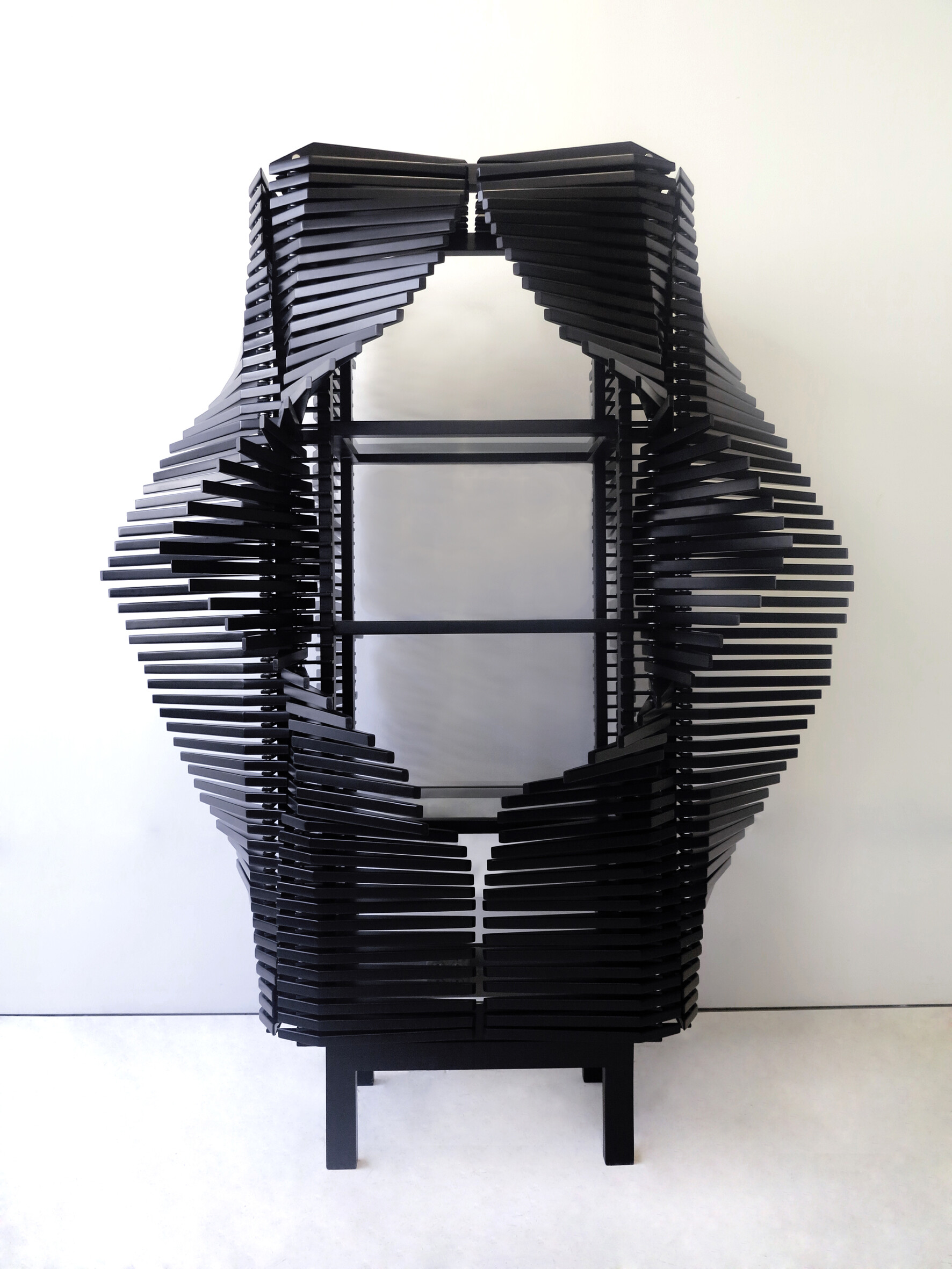

최근 에라주리즈는 캐비닛의 형태적 패러다임을 파괴하는 연작을 선보였다. 캐비닛 시리즈의 초반 작품, ‘고슴도치 캐비닛(Porcupine Cabinet)’은 두 개의 문을 가진 하나의 상자가 가장 효율적인 캐비닛의 형태라는 것에 의문을 제기한다. 고슴도치의 모습에서 영감을 받은 이 캐비닛은 내부에 보관한 물건을 어느 면에서든지 접근할 수 있는 유연한 외피(?)로 필요한 만큼 적당한 위치의 나무 막대를 열 수 있다.

또 8천 개의 꼬챙이를 깎아 만든 ‘메지스트럴 캐비닛(Magistral Cabinet)’을 통해서는 캐비닛의 기능과 상징에 대한 개념을 디자인과 아트의 경계로 제시했다. 뾰족한 꼬챙이로 둘러싸인 겉모습은 외부인으로부터 내부의 귀중품을 보호겠다는 상징의 표현이다. 꼬챙이 사이로 숨겨진 슬라이드 문을 열어 내부를 드러내면 구조는 영락없는 캐비닛이다.

앞서 말한 두 가지 캐비닛을 통해서는 다른 형태의 캐비닛을 제시했다면 ‘웨이브’와 ‘폭발’은 캐비닛 형태의 변형과 확장에 주목한 작품이다. 먼저 ‘웨이브’는 ‘변형’에 집중했다. 나무 슬레이트를 연속적으로 연결하여 제작했고 슬레이트를 당기면 양옆의 슬레이트가 함께 따라 열린다. 몇 개의 슬레이트를 어느 방향으로 들어 올리느냐에 따라 캐비닛의 문은 다이아몬드 모양이 되기도 하고 하트 모양이 되기도 한다. 비활성화 상태의 ‘폭발’은 차분하고 간결한 진열장이다. 그런데 측면과 하면을 제외한 모든 면을 덮고 있는 레일 슬라이드를 부드럽게 밀면 캐비닛의 외곽 경계는 허물어진다.

슬라이드는 점점 더 열리고 안정성이 느껴지지 않는 상태까지 뻗어 나간다. 에라주리즈는 캐비닛이라는 한 형태의 가구가 가진 효율과 기능, 형태의 패러다임을 해체하고 다시 재정립했다. 이처럼 그는 기존의 패러다임을 바꾸는 인식을 다양한 분야의 작품을 통해서 앞으로도 풀어나갈 계획이다.

자료제공 Sebastian Errazuriz

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]