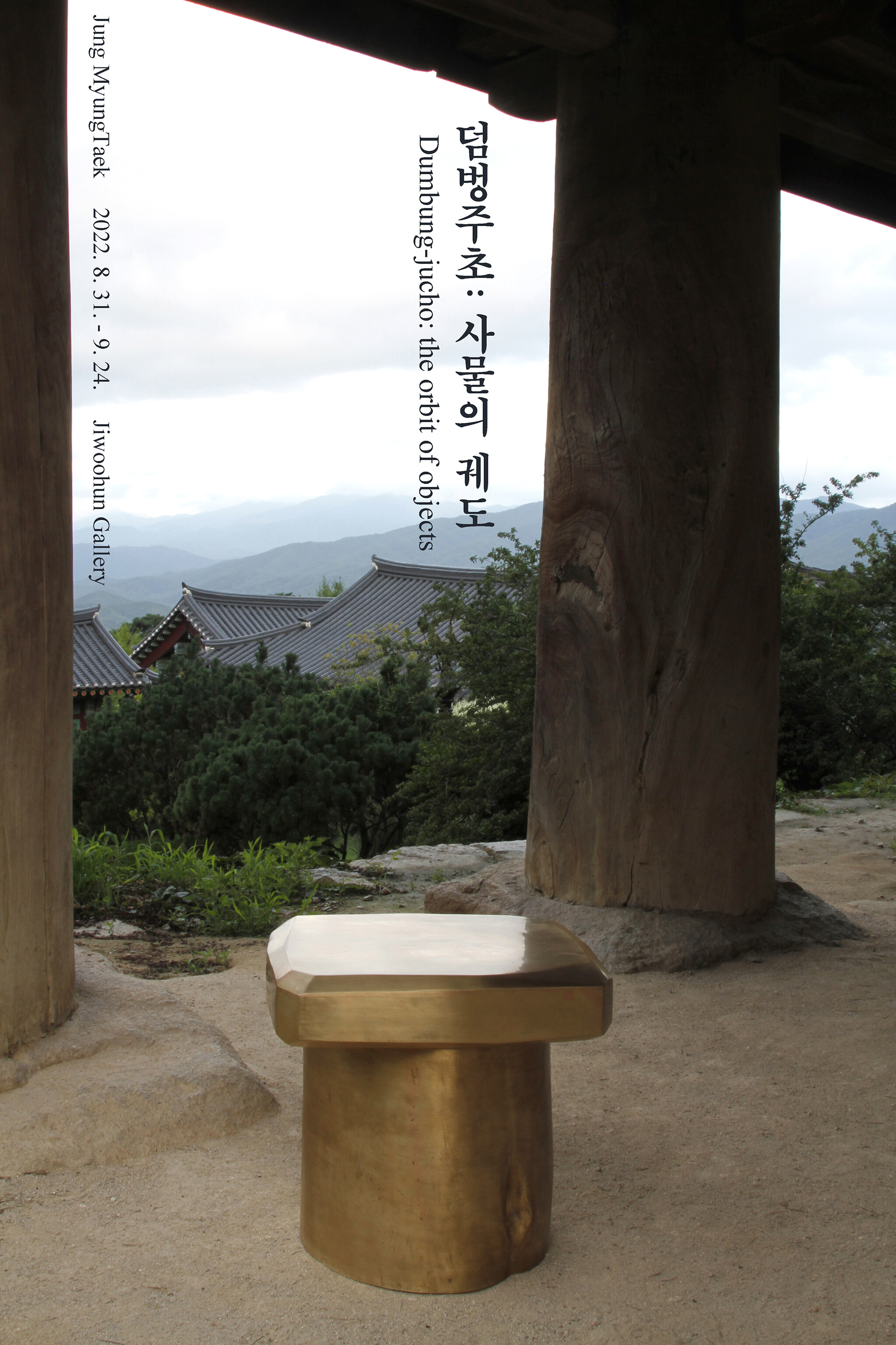

자연 미학의 상징, 덤벙주초

무위, 무심, 무형 3無로 해석한 아트퍼니처

돌은 용암에 의한 광물질이거나 유기물로 이루어진 암석 덩어리이다. 그것은 화성암, 퇴적암, 변성암의 일종으로 생성까지 최소 1억 년의 시간을 경과해야 한다. 돌은 인류에게 풍요, 항구성, 불변성, 구원성, 신비성의 대상체로 인류 문명의 기초를 이룬 자연 물질이다. 자연스런 모양으로 건물의 주춧돌로 쓰인 ‘덤벙주초’는 자연 덩어리 그 자체인 막돌이면서 바위 그 자체를 일컫는 이름이다.

무위(無爲)를 위한 아트퍼니처

정명택은 무위(無爲), 무심(無心), 무형(無形), 三無를 지향한다. 그는 오래 전부터 자의식을 떨쳐내고 고요를 갈구하면서 고대의 시·공간에 귀 기우려왔다. ‘아무것도 하지 않는 노력’, ‘어떤 주장도 하지 않는 마음’, ‘무엇으로도 규정하지 않는 태도’를 견지하는 가운데 우리 땅의 자연이 스스로 이루고자 하는 것이 무엇인지를 탐색했다. 그러던 가운데 조우한 것이 바로 덤벙주초다. 그는 한국 고유 건축의 기초 형태인 덤벙주초가 물성을 보살피고, 형태의 근원을 지키면서 겸양의 태도를 표면화한 자연 사물이라 여겼다.

작가는 “아무것 하지 않아도 봄이 오고, 풀은 저절로 자란다.”라는 무위 정신이 못 생긴 돌로부터 봄 향기처럼 피어오름을 알아챘고, 이는 자연 형식의 발아체이면서 최소의 간섭으로 중심을 이루는 미니멀리즘의 표상이라 확신했다. 그것은 최적의 부피로 극한의 개념을 유도하는 지시성 예술이 아닌, ‘있음’ 그대로를 수용할 줄 아는 자연의 아포리즘이다.

정명택의 아트퍼니처는 사물이 자리할 ‘데’와 ‘둠’을 살피고 정착시킨다. 이는 먼 역사로부터 들려오는 땅의 율동과 하늘의 소리가 이루는 사물의 공간화 작업이다. 1400년 전의 경주 황룡사 터를 만난 그는 마치 구원의 땅을 얻은 것과 희열과 함께 작업의 실마리를 찾게 된다. 한 시대의 역사와 장인들이 들려주는 득음을 체득한 작가는 스스로 규정하려 했던 자의식을 소각하는 것과 동시에 ‘장소(데)’와 ‘자리(둠)’에 대한 실체적 존재를 덤벙주초에 이입했다.

사물 덤벙주초에 새겨진 은일한 언어와 그 징후를 탐색하기 위해 전통과 역사를 선취하고 정중동을 취했다. 몸과 정신에 달라붙은 잡식과 관행을 떼어내고 텅 빈 자리에 서서, 바람과 구름이 지나간 자리에 아무것도 남아 있지 않음을 깨달아야 했다.

“우리는 안다. 땅은 사람의 것이 아니라 사람이 땅에 속한다는 것임을. 모든 사물은 우리 몸을 연결하는 혈관처럼 서로 이어져 있다.”는 시애틀 인디언 추장의 현대 문명에 대한 경고와 같은 선상에서 정명택의 무위, 무심, 무형은 지구의 원소인 돌을 함부로 두들기고, 으깨는 개발문명을 경계하는 정신 언어다.

또한 “짐승의 뼈를 갈아 낚싯바늘을 만들고, 토기를 굽는 도구의 사용이 문명이 아니라, 다른 이의 부러진 뼈를 붙여준 ‘돌봄 철학’이 인류 문명의 시작이다.”라고 말한 인류학자 마거릿 미드의 주장처럼, 돌덩이 하나에 세상의 이치를 연민으로 연계한 선조의 지혜와 사물에 대한 경외심을 덤벙주초는 계시하고 있다.

최소의 작업으로 사색과 성찰의 가난한 미술을 주창한 아르테 포베라(arte povera), 있는 그대로의 상태를 적시해 물질과 세계의 관계성을 중시한 모노하(物派)의 예술철학은 자신을 드러내는 것조차 부담스러워 하는 덤벙주초의 순박한 태도와 일맥상통하고 있다.

사물의 궤도와 신고전주의

정명택의 무위는 작위의 부정이고, 앎의 위세에 대한 부정이다. 덤벙주초의 무한궤도는 ‘자연에 대한 수탈을 멈추고 초월적 수동성에 머무는 것, 그래서 자연과의 조화 속에서 삶의 여유를 누리는 것, 즉 제 안의 정기가 흩어지는 것을 막고자 함’으로 노자의 무위 사상을 전하는 시인 장석주의 메시지에 이동 축을 일치시킨다.

아울러 작가는 반가사유상, 성덕대왕신종, 백제향로, 석굴암본존불상 등 한국을 대표하는 공예의 화려하고, 근엄하며, 신화적 사유의 반대편에 서서, 덤벙주초처럼 제 이름조차 제대로 가지지 못한 자연물들의 수고를 기억하라고 우리들을 채근한다.

아트퍼니처 덤벙주초는 오랫동안 많은 사람에게 모범이 된 문학이나 예술을 일컫는 고전주의 범주에 있다. 고전이 100년을 채 견뎌내지 못할 유행품이 아니라 긴 시간 동안 가치를 검증받아왔고 앞으로도 그런 가치를 지닌 것이라면 덤벙주초의 무딘 자태도 예외일 수 없다. 비록 마른 건초를 씹는 것처럼 불편과 낯섦의 통과의례를 거쳐야겠지만, 물질과 정신의 올바른 관계를 위해서 감당해야 할 일이다.

1억 년의 시차를 동일한 시간대에 묶어두고 물질의 시간의 미학과 교감하는 것은 가슴 벅찬 일이다. 기둥 아래에서 힘껏 건축의 무게를 견디고 있는 무언의 덤벙주초는 어쩌면 원형 미술이자 고전 인문학 그 자체일 수도 있다. 공예가 전통과 현대라는 장벽 사이에 갇혀 있을 때, 인류를 위한 제1의 물질인 ‘돌’에 부여된 사물의 생명성이야말로 내용과 형식을 뛰어넘는 영원성 그 자체이다..

“백골연산(白骨連山); 일어서서 한마디 하는 순간, 이미 죽은 몸”이라는 성철 스님의 일갈은 오늘의 미술과 공예가 겸연하게 경청해야 한다. 숱한 개념과 말과 형식의 산만성에 일몰한 현대 예술이라면 더더욱 그렇다. 지금, 천년의 시절을 건너 당신의 발밑에 놓인 침묵의 ‘덤벙주초’ 16점은 항구, 불변, 구원의 대상체이며, ‘있음’ 그 자체로 물질의 자유와 사물의 자리를 궤도 하는 신고전주의 아트퍼니처임을, 정명택의 ‘三無’는 증명하고 있다.

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]