길을 걷다 과거를 마주하다

겹겹의 옷과 장갑, 그리고 머플러까지. 오래 걸어 다녀도 춥지 않도록 갖춰 입고 있었다. 걷는 걸 좋아한다는 그의 말이 거짓은 아닌가 보다.

“길을 걷다가 발견하는 모든 것들이 저에게 영감을 주고 작품의 소재가 돼요. 일상에서 흔히 볼 수 있는 것들을 가지고 작품으로 만들면 익숙한 것이 주는 친근함도 있고, 작품으로 다시 태어난 모습을 보고 신선한 재미도 느낄 수 있어요. 제가 작업한 겹 겹 시리즈(Kyub Kyub Series) 역시 지나가다 본 고궁의 처마에서 모티브를 얻어 디자인하게 되었고요. 무심코 지나가는 것들을 새롭게 표현하고 싶어요. 익숙하다는 이유로 그 가치를 모르고 살아가는 게 안타까워요. 많은 사람들에게 이런 점을 이야기 하고 싶은 거죠.”

디자이너 홍세윤. 빠른 것에 익숙하고 새 것에 열광하는 세대이지만 그의 가장 큰 관심사는 ‘오래된 것’이다. 그가 들고 다니는, 과거에 유행하던 체크무늬 서류가방만 봐도 알 수 있다. 그의 아버지가 들고 다니던 가방이란다. 홍세윤의 작품은 아날로그 감성을 가득 안고 있다. 서울에 남은 마지막 달동네 백사마을에서 나온 슬레이트 지붕을 가지고 의자를 만들고, 버려진 LP판으로 조명을 만든다. 각각의 소재가 가지고 있는 보편적인 감성은 그대로 살리면서 디자이너의 감각을 더해 작품으로서의 가치를 만들었다.

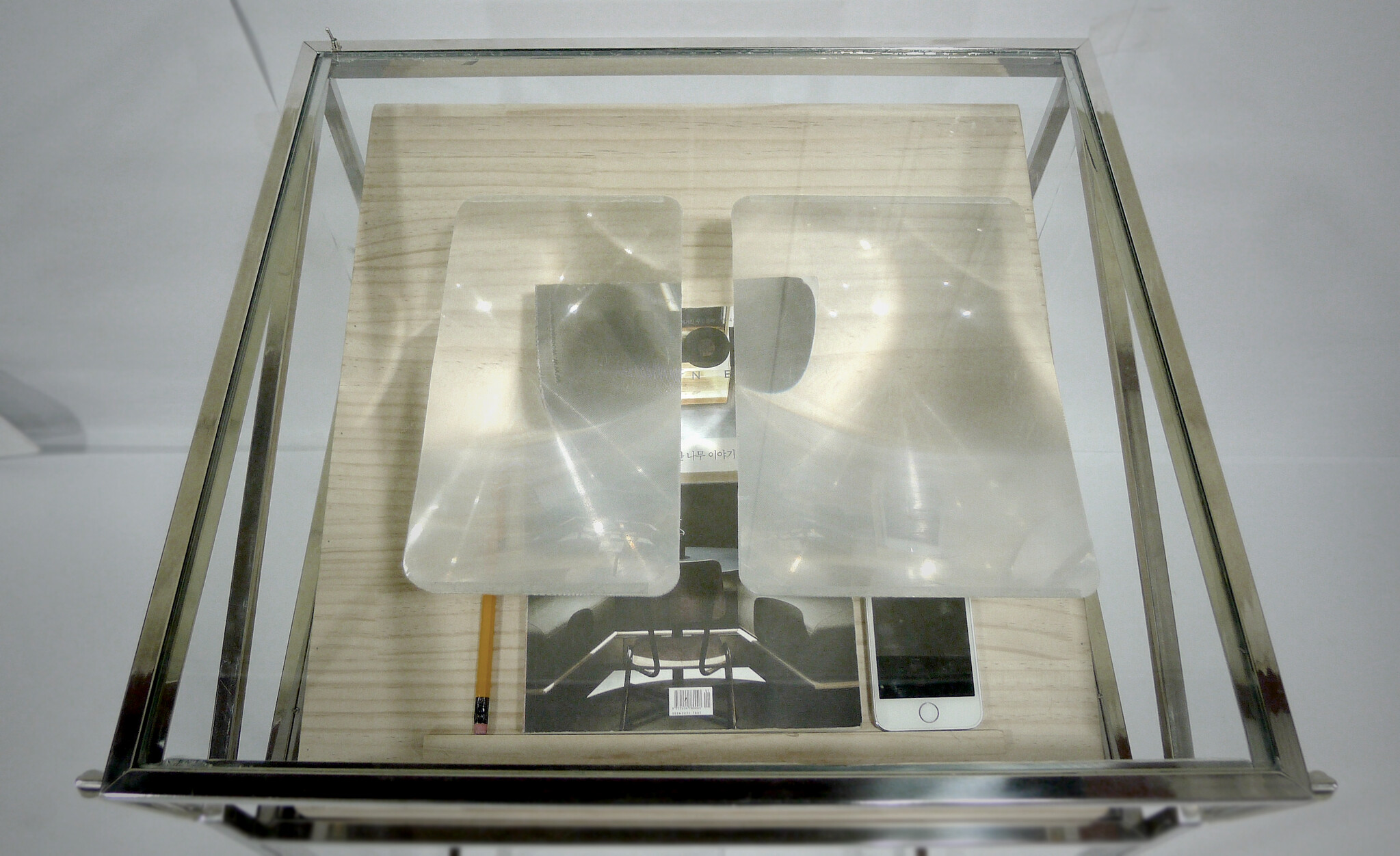

“대학교 2학년 때, 제가 다니는 서울과학기술대의 다빈치관이 허물어졌어요. 오랜 시간동안 많은 기억이 쌓인 곳이었죠. 김종규 교수님은 다빈치관이 허물어지면서 나온 자재를 가지고 무언가를 만들어보자고 제안하셨어요. 사라질 기억을 남겨보자는 의도였던 거죠. 철로 프레임을 만들고 유리로 사방을 막았어요. 그 안에 다빈치관에서 나온 오래된 철제 서랍, 나무 서랍을 넣었어요. 과거를 추억할 수 있는 사진도 몇 개 넣고요, 유물을 넣어두는 전시관처럼 위에서 내려다 볼 수 있도록 했죠. 이건 최근에 만든 돋보기 책상 디자인에 영향을 주기도 했어요. 저에게 사라지는 것들, 오래된 것들은 작품의 모티브가 되기도 하지만 가슴을 먹먹하게 만들기도 해요.”

모든 사람이 나의 스승이 되다

‘을지로에서는 잠수함도 만들 수 있다’는 말이 있을 정도로 을지로는 철을 다루는 기술의 응집소다. 그는 용접을 배우고 싶어 많은 용접소를 찾아다녔다. 수 없이 퇴짜를 맞은 끝에 지금의 사장님 밑에서 1년이 가까운 시간동안 한솥밥 먹으며 용접을 배우고 있다. 용접 뿐 아니다. 을지로에는 목공소 또한 많은데 목수 아저씨들과 함께 나무 작업을 하기도 한다.

“저는 제가 디자인한 가구나 조명을 만드는 공정에 모두 참여해요. 기술적인 부분은 당연히 그 분야의 전문가에게 맡기는 것이 질적으로 더욱 훌륭하겠죠. 하지만 제 머릿속에서 시작된 디자인이니 그 작품을 가장 잘 이해하고 있는 사람은 저밖에 없다고 생각하거든요. 용접을 가르쳐주는 사장님이나 나무 작업을 하는 목수 아저씨 모두 저의 스승이에요.”

아트 전시에서 볼 수 있는 다양한 작품과 해외 디자이너의 디자인은 그에게 교과서가 되고 새로운 영감을 주는 자극제가 된다. 시야를 넓게 가지고 한 가지 분야에 얽매이지 않으려 한다. 그렇기에 그는 나무로만 가구를 만들지 않고 나무와 철을 조합해 만드는 등 다른 물성의 소재를 결합하는 데 있어 두려움이 없다.

“다음에는 한 분야의 장인과 함께 작업을 해보고 싶어요. 그분들의 작업 노하우 뿐 아니라 그분들이 걸어온 삶을 배우고 싶어요.”

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]