"나는 컵의 빈 공간과 맞닿은 태초의 은하수로 돌아갑니다.“ 이어령 문학평론가가 죽음을 앞두고 세상에 남긴 편지의 머리글이다.

컵은 물(질)을 담는 기물이지만 채워진 물이 비어졌을 때 잔의 바닥은 우주의 공간과 맞닿는다. 물은 생(生)의 물질이자 마음의 표상이다. 컵은 ‘비어 있음’이 원래의 모습이다. ‘비어 있음’은 공간space와 공허void로 나뉜다. 공간은 물질의 세계, 공허는 반물질의 세계다.

빅뱅이 일어나기 이전의 우주는 공허함 그 자체의 ‘보이드’ 세계였다. 보이드에 빛이 닿아 에너지로 전환되면서 공간이 탄생했고 그 사이에 물질이 기립했다. 공간이 물질과의 긴장감으로 현재를 이룰 때, 보이드는 사유를 위한 정신세계임을 자처한다. 물질이 공간이면서 사유의 까닭임이 바로 여기에 있다.

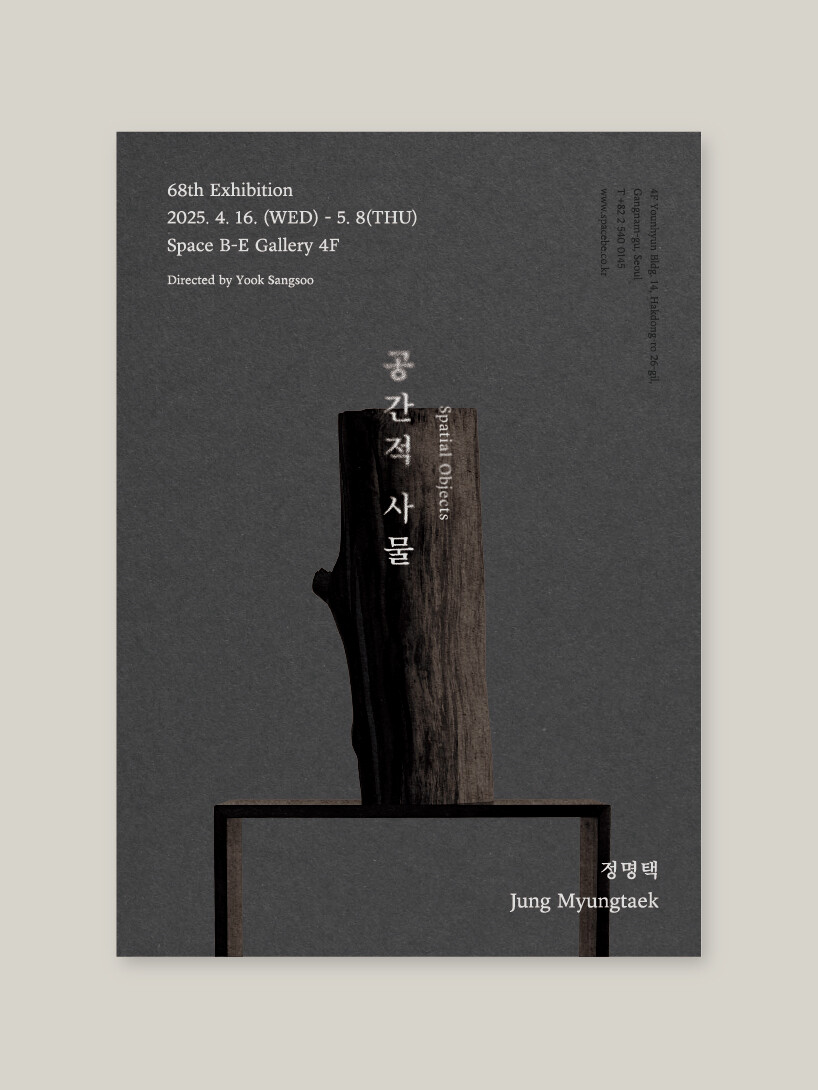

정명택이 조각한 사물은 공간과 보이드를 치밀한 논리로 설득하고자 한다. 보이는 것과 보이지 않는 것의 연속과 단절 속에 그의 작품은 창작된다. 모든 존재가 ‘있음’과 ‘없음’의 사이의 거주할 때, 정명택의 작품은 공간의 기운을 압축하고, 은유하고, 유추한다.

작가는 오래전부터 사물을 통해 공간의 내밀한 호흡과 공간감을 고려해 왔다. 그는 사물에서 파생하는 시각 파장을 자신의 작품에 개입시켜 세계관을 규명했고, 역사적 공간과 사물에서 현재를 추상했다. 또한 자연의 조형을 통해 공간과 사물의 관계를 의문했고, 다시 확신하는 시간을 반복했다. 그는 자연의 조형에서 시시각각 마주하는 의식으로 공간을 순례한다. 그 사이 공空과 무無의 근원적 상호성을 더듬어가면서 조형성을 공간으로 유도하고 가다듬어 갔다.

전시의 중심 공간을 이루는 'Creating a Void' 시리즈는 무질서 속에 질서를 이루는 나무의 중심에 사각공간을 배치함으로써 공간의 질서를 경각시키고, 그 속을 관통하는 시선을 따라 ‘텅 빈 장소’의 사유에 이르게 한다. 작품의 조형 이미지는 공간의 긴장감을 불러일으키고 다시 그 공간을 통해 공허void의 우주를 지각하게 한다.

12개의 조각-선반들은 공간을 분리하고 재결합하는 순환 과정을 통해 ‘공空’과 ‘무無’의 질료를 감각한다. 정명택은 사물의 형태에서 비롯되는 시각의 간섭과 이해의 교차 속에서 공과 무의 세계를 넘나드는 4차원의 원리가 작동하도록 의도했다. 전시된 조각들의 자유분방한 위치와 적절한 거리가 일으키는 긴장감은 ‘사이’와 ‘없음’이 지향하는 공간의 절대값을 위한 포석이다.

정명택은 작가 노트의 말미에 “비어 있음(emptiness)이 곧 충만함(fullness)”으로 작품을 설명한다. 이는 그의 작업 미학인 무위(無爲), 무심(無心), 무형(無形) 즉, ‘三無’ 철학에서 비롯된 것이다. 보이되 보이지 않고(空間), 보이지 않되 공고히 존재하는(空虛) 우주의 오묘한 이치에 순응하고자 하는 작가의 공간 철학이자 조각 신념이다.

물질과 조형을 매개로 공간의 질서와 질료를 소환하는 정명택의 작품에서 텅 빈 공허를 감각하는 것은 우주의 질서와 그 질서를 구성하는 물질에 대한 숭배이자 경외감이다. 비어 있는 컵의 바닥을 들여다보는 것으로부터 우주 공간을 만나듯, 정명택의 오브제가 일구어내는 공간은 마침표 없는 광활한 우주를 건너는 ‘미지의 세계’임이 분명하다.

글: 육상수 (공예비평)

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]