새로운 작업 세계로 도전

있는 그대로의 질료를 매만지는 감각

흙과 불, 손밖에 없었던 시대의 원초적인 모습을 상상해 보며 생존의 도구를 빚었다. 고대인의 삶을 들여다보기 위해 ‘빗살무늬 토기의 비밀’이란 책을 참고하였다. 1925년 대홍수 때 서울 암사동에서 출토된 신석기 토기를 분석한 책이라 시대적으로 멀리 느껴졌던 토기가 꽤 친근하게 느껴졌다. 책 내용에 따르자면 고대인들에게 ‘비’는 두려움의 존재였다.

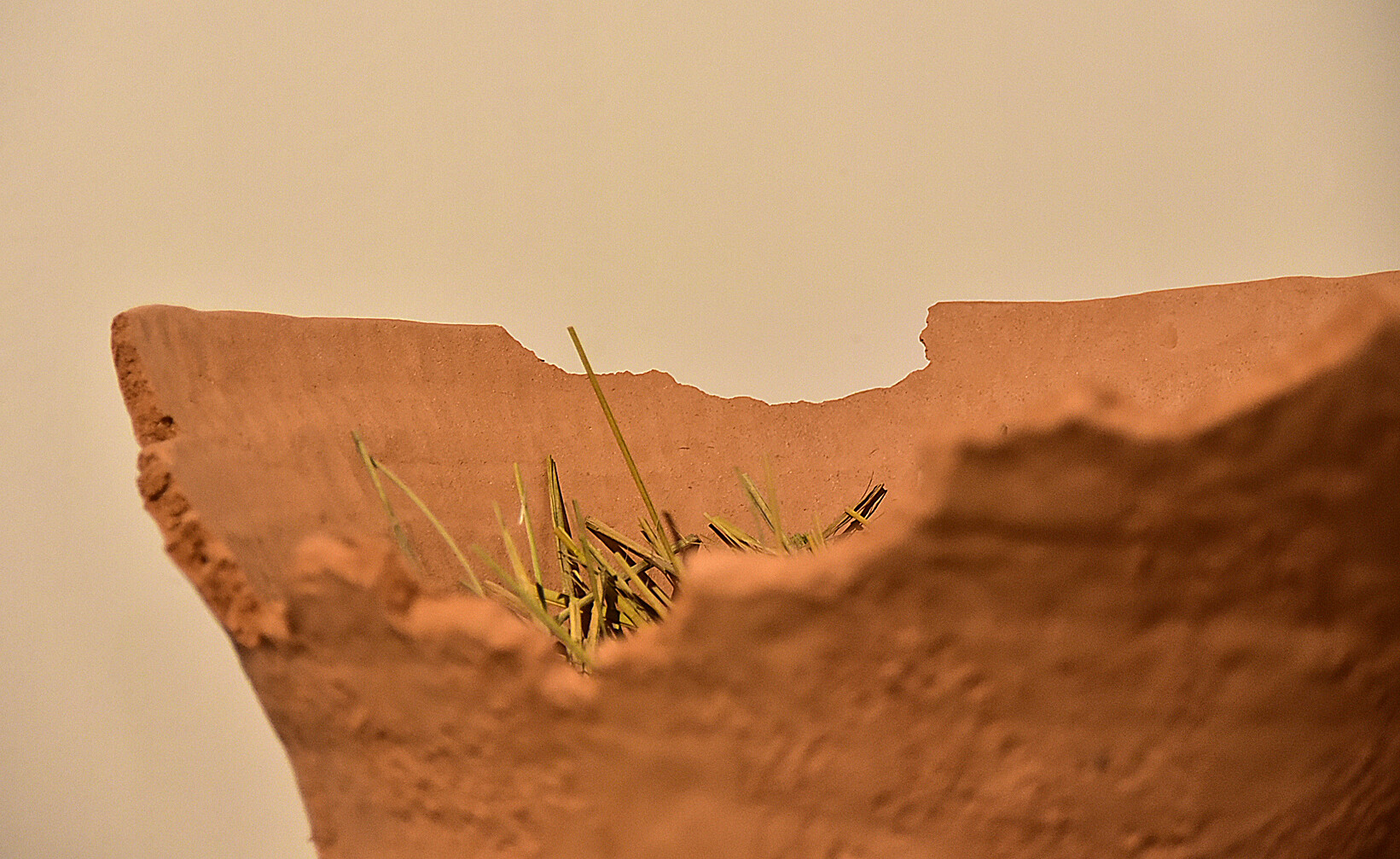

| ▲ <심원>_ 점토, 가변설치, 2024 |

비가 한번 내리면 생존에 위협을 받을 만큼 쏟아져서 범람했다고 한다. 그들은 우운화생(雨雲化生) 즉, 구름에서 비가 내려 이 세상 모든 만물이 태어난다는 세계관을 토기 표면에 빗금으로 새겼다. 생과 사로 이어지는 신적인 존재를 토기의 표면에 새겨 넣을 때의 마음은 어땠을까. 그들의 치열했던 삶은 현재를 살아가고 있는 나의 모습과 별반 다르지 않다고 느껴졌다.

기존 작업에서 벗어나 새로운 세계를 구축하는 과정에서 몸살을 알았다. 손끝에 남아있는 습관과 오랫동안 자리 잡혀있는 감각을 다르게 사용하는 것이 어려웠다. 작업실 한편에 어색하게 놓여있는 토기들은 끊임없이 나에게 질문을 던졌고, 나는 두 손으로 대답을 했다. 작업에 대한 애착과 앞으로의 방향성 그리고 전시에 대한 책임감을 가지기 위해서는 계속 만들어 보는 수밖에 없었다.

작품 설치 날에 작품을 마주해보니 아쉬운 마음의 구멍이 점점 커졌다. 그 마음을 작업에 대한 태도로 바꾸었다. 5일 동안 전시장으로 출근하며 오픈 전까지 절실하게, 진심을 다했다. 창문이 없는 어스름하고 고요한 공간에서 무릎을 꿇어 흙을 반죽하는 나의 모습이 마치 염원을 기도하는 것 같았다. 붉게 물든 손을 바라보니 마음이 시큰해졌다.

이전 작업에서는 산호백화 현상과 자연의 순환에 관한 이야기를 다루었다. 변화하는 자연의 형태 또는 색감에 초점을 맞추어 실생활에 쓰일 수 있는 오브제를 제작을 했다면, 이번 전시에서는 무형의 것과 애도를 대하는 나의 태도에 집중하고 가마 소성을 하지 않았다. 전시가 끝나면 토기에 물을 떨어트려 원래의 모습으로 돌아가는 장면을 영상으로 남겨보려고 한다.

7년 동안의 작업 과정과 매년 변해가는 자연의 모습을 체감하고 자연을 가까이하려는 나의 생활 모습을 바라보았을 때, 자연에 대한 경외심이 마음 한곳에 크게 자리 잡혔다. 애도 전시는 작가로서 도약하는 출발선이 되었다. 한 겹 더 단단해진 마음을 안고 새로운 작업의 세계를 향해 나아갈 채비를 해본다.

<땅에 대한 애도- 작업노트 1>

공허한 공기와 메마른 땅 아래에 축적된 문명의 파편들. 작은 숨을 쉬며 살아가는 어두운 그림자들은 자신의 수명보다 긴 존재들을 외면하며 살아가고, 스스로 만들어낸 영원의 흔적 위에 몸을 뉘여 생애를 마무리한다. 태어나지 않은 존재들은 그들의 짐을 짊어지고 태어난다.

<땅에 대한 애도- 작업노트 2>

잠들지 않는 차가운 땅 위에서 살아가는 작은 존재. 외면하던 어머니를 찾기 위해 본능적으로 가장 높은 곳을 향해 떠난다. 어색하게 마주한 어머니의 공허한 빈자리는 세월의 바람을 맞아 단단하면서도 연약해 보였다. 발등 위로 떨어지는 죄책감을 훔치며 따뜻한 흔적의 품에 안겨본다.

<흙에 대한 애도- 작업노트 3>

어머니의 땅에서 흙 한 줌의 모습으로 태어나 생존을 위한 도구를 빚었다. 치열한 생의 시간을 압축하여 부지런히 흙덩이를 쌓아 올렸다. 세월의 흔적이 묻은 도구들은 언젠가 나와 함께 따뜻한 어머니의 품으로 돌아갈 것이다. 심원(深源)의 세계로.

글 : 최나은 작가

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]