사물의 실존을 위한 애도

나의 이야기는 이분법과 정상성의 신화로 점철된 세계에 대한 불편한 감각으로부터 시작된다. 효율성과 비효율성을 가르는 기준, 인간과 비인간, 쓸모 있는 것과 쓸모없는 것, 일상적이기에 특별하지 않다고 여겨지는 것들, 그 모든 극단의 경계를 흐리게 하면서 삶의 비결정적 성격을 드러낼 수 있기를 기대한다.

작품의 소재는 일상의 주변에서 채집한 사물이다. 최근 작업은 공산품인 의자와 신체를 동일시하는 상상과 연약한 살, 단단한 도자기 등 대비되는 매체를 병치해 나가면서 존재와 부재의 동시성을 보여준다.

의자라는 사물의 형태는 사람과 닮아있다. 의자의 목적 자체가 사람 없이는 존재할 수 없기 때문에 그것의 다리 길이는 사람의 다리 길이를 닮았고, 팔걸이는 사람의 옆구리에서 시작한 팔의 높이, 등받이의 넓이는 사람의 그것과 일치한다. 인간을 닮은 모든 사물은 신체와 각별한 관계를 유지한다.

|

| ▲ ‘Enclosed body’. 자기질 점토, 55×46×55cm, 2020. |

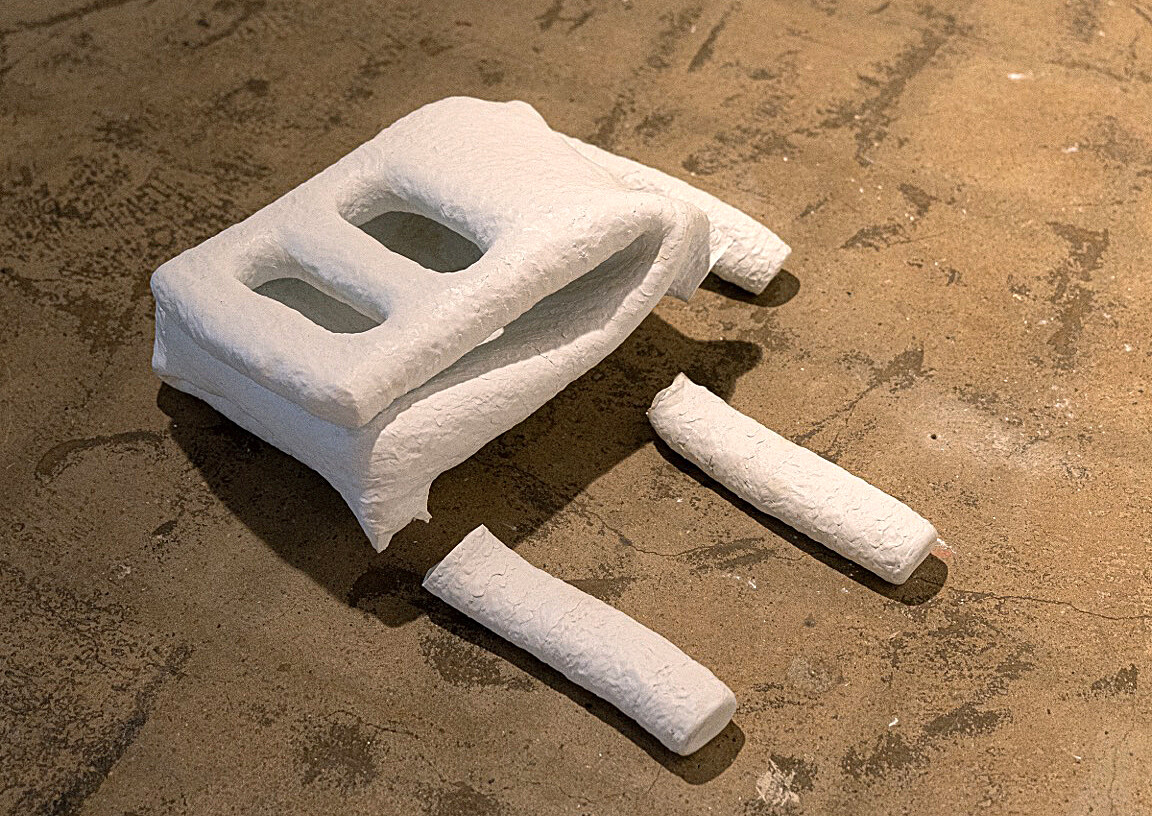

이번 전시에서는 어떠한 연극적 상황에 놓인 일그러진 덩어리들을 통해 애도의 분위기를 극대화하려고 하였다. ‘수납되다’라는 표현은 자신이 가장 좋아하는 아이돌 그룹의 최애가 활동을 많이 하지 않을 때, 그가 가진 재능이 낭비된다는 표현을 하위문화에서 칭하는 은어이다. 접혀있는 의자는 분명히 이곳에 존재하지만, 어떠한 외력에 의해 그 기능을 잃음으로써 동시에 부재하고 있다. 넘어져서 바닥에 납작 웅크리고 있는 의자 또한 그러하다. 실존하지 못하는 이 사물들은 실존하지 못하는 여러 몸들에 대한 나의 애도이다.

수행하듯 진행하는 작업의 과정은 노동의 그림자를 가시화하는 실천이자, 위에 서술한 ‘어떠한 외력’에 대한 구체적인 서술이다. 주로 흙 빚기나 뜨개질 등 반복 노동을 주축으로 하는 나의 조형 언어는 동시대의 해악처럼 여기는 비효율의 수공 노동 과정으로 이루어진다. 이 과정에서 작품의 표면에는 수만 개의 손자국이 남게 되지만, 동시에 재료를 짓누르는 행위 같은 손의 권력으로 인해 많은 것들이 억눌리고 지워진 화면이 제시된다.

|

| ▲ ‘자빠진 덩어리 A lump fallen flat’_ 자기질 점토, 25×70×74cm, 2020. |

애도는 의미 있는 애정의 대상을 상실한 후에 따라오는 마음의 평정을 회복하는 과정이다. 최초의 흙을 상실 대상으로, 작업의 시간을 고통으로부터의 탈피 과정으로, 구워진 도자기를 성숙한 정신의 표상으로 제시하며 관계의 층위를 쌓아나간다.

글 : 문혜주 작가

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]