조선가구의 '직선’은 어떤 공간에서 으뜸이 되고자 하는 두드러짐을 절제하는 단순함의 미학

방석호 목수의 첫 개인전

윤현상재에서 11월 22일(월)~12월 21일(토)까지 열려

|

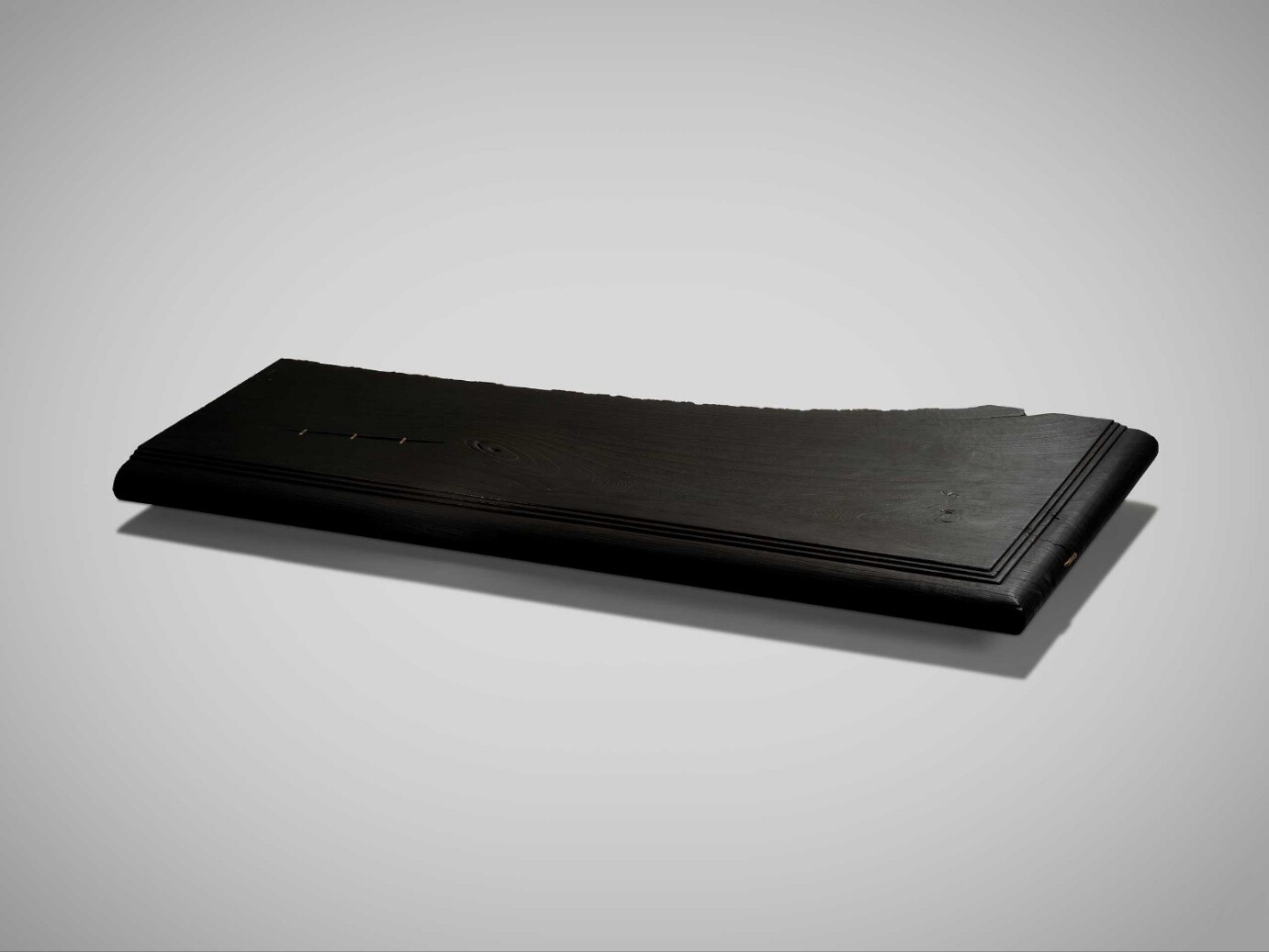

| ▲ 반닫이 Ray |

조선 철학의 근간인 성리학(性理學)은 사물의 존재를 이(理)와 기(氣)로 규명했다. 소리, 냄새, 겉과 속, 부피와 무게가 없으며, 헤아림과 조작이 불가능한, 그래서 직접 감각할 수 없는 성질을 ‘이(理)’, 사물의 존재와 생성을 위한 질료와 형질로 직접적인 감각으로 경험할 수 있는 사물의 구체적 현상을 ‘기(氣)’로 나누었다.

모든 사물은 ‘마땅히 그러함’의 이(理)와 ‘마땅히 이루어짐’의 기(氣)가 된 가진 후에야 현상되는 것으로 여겼다. 이(理)는 현상적인 기(氣)에 의해 그 존재성이 구현되고, 기(氣)는 원인과 이유인 이(理)가 있어야 현시적 사물로 증명될 수 있다는 의미이다. 다시 말해, 사물에 있어 이(理)는 모이고, 흩어지며, 굽히고, 펴는 ‘낢과 뜀’의 성질인 기(氣)에 의해서만 발현될 수 있다는 것이다.

우리의 조선가구는 이(理)와 기(氣)가 격조를 이룬 사물이자 대상체이다. 조선 목수의 몸과 연장은 보이지 않는 이치와 감각의 기운에 기대어 기능을 조율하고 형태를 조각한다. 조선가구의 수직과 수평은 ‘직선’의 교집합 운동으로 일체의 군더더기를 걷어내어 기물 본연의 자태에 충실했다. 이런 이유로 조선가구는 스스로 드러나기보다는 조용히 다가오게 하는 사물이 이치를 구현한다.

조선가구의 형태를 결정하는 ‘직선’은 어떤 공간에서 으뜸이 되고자 하는 두드러짐을 절제하는 단순함의 미학이다. 자신의 존재를 달빛 그림자처럼 어스름히 내비치는 고요한 은둔자가 되기 위해서 직선과 직각은 긴요했다. 더 나아가 곡선의 흐름을 방해하지 않기 위해 자기 존재마저 감추는 겸양의 미를 갖추고 있다. 낮은 소리에 귀를 기울이듯, 조선가구의 조용한 자태는 사람의 성정을 부른다. 세상의 욕망이 난무하는 공간의 가장 낮은 자리에 있으면서 실용과 미감의 저음을 자아낸다.

조선가구의 미니멀리즘은 지나침을 억제하는 기능주의가 아니라, 탐심과 생각의 불필요를 솎아내는 조선 성리학의 정신을 표방한다. 사물을 통해 시대의 사유와 행동 양식을 정의하고자 하는 조선 선비들의 묵언이 가구의 면과 모서리에 숨어 있다. 그런 이유로 조선가구는 두터운 서사를 두르고 있으며, 물질의 감춤과 드러남, 직선의 곡선화, 사물의 이력, 실체적 형태 등이 잘 숙성되어 있다.

소목장 방석호의 조선가구는 쓸모를 넘어 기물의 상태를 살핀 후 시대의 정신을 알아채고자 하는 의지가 배어 있다. 방법론으로는 필요의 필요를 도모하고, 실천적으로는 조선 선비의 정신을 매만지는 혼신의 노력이 뒤따랐다. 생활가구는 그 시대의 집단의식과 문화양식이 짓는 대상체라고 할 때, 조선가구는 근면과 검소, 엄격과 절제를 지향하는 사회 철학의 이념에 따른 사물이다.

방석호는 자신이 만든 조선가구의 질과 형태가 꾀죄하거나 추레하지 않고, 술명하게 보이기 위해 고전을 들추고 익혀 자신의 몸과 마음에 이식한다. 한반도 유물의 정체성을 감각하고 붓으로 일획을 내던져 먹의 떨림을 체감하고, 어제가 내일의 길잡이임을 증거 하기 위해 몸과 손을 놀린다.

전시 <조선가구의 초상>은 방석호가 매일의 정진을 통해 움튼 서사를 가구에 입혀 마무리한 조선가구의 얼굴이다. 이미 익숙해진 조선가구의 얼굴이 더 낯익은 모습이어도 좋지만, 그래도 바뀌어야 할 것은 제대로 바뀌는 것이 좋겠다는 다짐의 결과이다. 우리 나무로 잘 만든 조선가구는 이미 충분하다. 기물을 넘어 사물의 초월성과 그것의 이(理)와 기(氣)의 세계를 알아채는 목수의 안목으로 조선가구의 새얼굴을 조각하고자 했다.

‘현상’ 그 자체가 아닌, ‘현상물(現象物)’에 치우친 현대식 가구의 남발은 조선가구의 필요를 갈증 나게 했지만, 오늘을 사는 조선 목수들의 완고함은 복고를 위한 청량제가 되지 못한다. 여전히 조선가구는 처진 감각의 ‘옛것’으로 치부되거나, 불편한 기물이어야 했다. 과연 그럴까? 인위가 우연으로 둔갑할 수 없고, 물질의 과도한 개입은 가구의 본연을 망각하게 하고, 즉흥적 인공성은 불편한 감각의 알레르기를 일으킨다. 선비의 서사를 품고 있는 조선가구로 말미암아 책상의 모서리를 둥글게 할 수 있다. 곡선은 직선의 여백임을 시사한다.

물질의 들숨과 기예의 날숨이 공존하는 조선가구가 쓸모의 한계와 형식의 정체성으로 자기 언어가 모호해진지 오래다. 전통이라는 그늘막 아래에서 보호주의로 강제되거나 면책될 수도 없다. 복제(複製)와 복기(復棋)는 다르다. 한 시대의 가구가 은닉하고 있는 정신을 추출하기 위해서 조선가구의 유용은 여전하고 그것을 유추하고 은유하자는 것이 방석호의 복기론이다.

<조선가구의 초상>은 자연 이치와 사물의 기운이 시대 정신과 감각에 의해 무한 재생되는 순리를 마주한 표정을 짓는다. 물질에 다가간 정신, 보이는 것에 숨어든 시대의 철학, 영속되어야 할 사물의 순도가 조선가구의 얼굴에 농축되어 있다. 다듬어진 세월의 이치, 무던한 돌의 기운, 담백한 먹의 미끄러짐, 한 시대와의 연대감, 감춤과 드러냄, 필요의 필요를 위한 정신, 그리고 아무것도 하지 않으려는 생각의 여백까지, 방석호의 조선가구는 여러 모습의 초상화를 그렸다.

미래의 유산이어야 할 조선가구는 전통과 현대의 경계를 오가는 것이 아니라 늘 현재형의 가구이여야 한다. 바르게 걷고 밟고 제대로 밟고 걸어야 길이 되고, 그 길이 다시 길이 되는 것이 전통이라면, 방석호의 <조선가구의 초상>은 길의 끝 자리에서 오래된 미래를 향해 정진하는 작은 발자취임을 애써 감추지 않는다.

-

일시: 11월 22일(월)~12월 21일(토) / 9am-6pm. (토요일 및 공휴 10am-5pm, 일요일 휴관)

장소: 윤현상재 3-4F (강남구 학동로26길 14)

기획: 육상수

서문: 육상수

주최: 윤현상재 Space B-E

후원: 국가유산청, 국가유산진흥원

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]