|

| ▲ 살아 생전의 서한규 옹(2012년 8월 촬영) |

대나무와 함께한 60여 년 세월의 흔적

세월은 걸음마 뗀 갓난아이에게나 쉬이 흐르면 좋을 것을, 팔순 넘은 노인에게도 야속하리만치 공평하다. 아버지의 권유로 죽세공을 배우기 시작한 16세, 처음 무형문화재로 지정된 37세, 그리고 현재는 세상을 떠난 중요무형문화재 제53호 채상장(彩箱丈) 일죽(一竹) 서한규 옹

“어깨 통증이 없었는디 작년부터 조금…. 광주 큰 병원에 가서 딱 사진 찍고 해 보니 인대가 늘어났다고 그래요. MRI 찍고 수술하려고 했는데 의사 양반이 차일피일 미루고 암말도 안 해요. 다른 데 알아보니께 나이가 팔십이 넘으면 전신마취가 위험할 수 있으니 안 해준다는 것이여. 그래서 약도 먹고 매일 물리치료도 받아보고, 좋다는 한의원 가서 침도 맞아봤는데 효과를 못 봤어. 내가 감기약도 안 먹는 놈이여. 약이란 것도 모르고 산 사람인데 이제는 그 약을 먹소.” 10년 전 인터뷰 때 그가 한 말이다.

“심심도 허고 운동 겸해서….” 호호백발의 채상장은 그렇게 중얼거리며 조그만 작업장 바닥에 흩어진 대오리를 만지작거렸다. 죽녹원 근처에 위치한 채상장 전수관 안에는 그와 후계자인 딸 소신정이 만들어 낸 채상들과 크고 작은 죽물이 가득했었다. 삶이 한결같이 대나무였으리라 짐작하게 하는 풍경이었다. ‘일죽’이라는 호가 이르는 대로 말이다.

남도 지방 최고의 사치품, 채상

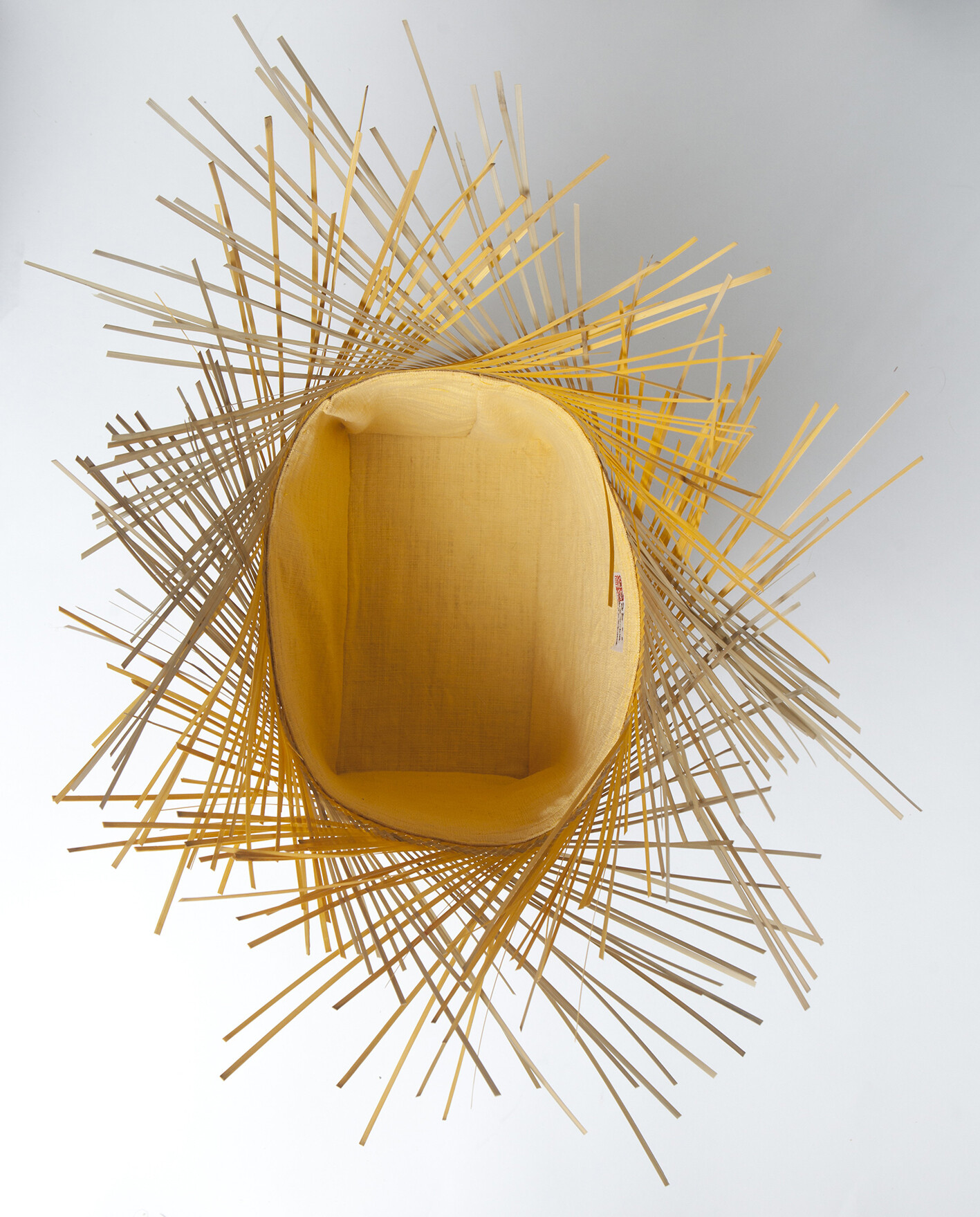

채상은 전라남도 담양 지방의 죽세공품 중 하나로, 밑짝과 덮개인 위짝이 한 벌인 전통적 수납상자이다. 대나무의 겉대를 얇고 좁게 쪼개어 색색깔로 염색한 뒤 이를 직물처럼 엮어 삼베, 비단 등을 모서리와 테두리에 덧대어 만든다. 큰 상자 안에 차곡차곡 들어가는 상자의 개수에 따라 삼합, 오합, 칠합으로 분류한다.

공예 과정이 섬세하여, 재료 채집부터 완성에 이르는 제작 과정 중 사람의 손을 타지 않는 부분은 없다. 이 때문에 제작 기간이 길어지고 작품의 가격도 높아진다. 그럼에도 불구하고 근대까지만 해도 색과 무늬가 비단처럼 고우면서 대나무의 단단함을 가진 채상은 남도 부녀자들이 동경하는 고급 안방 가구로 단연 으뜸이었다. 규중 궁궐에서 여인들이 딸, 며느리들에게 대대손손 물려주어 옷상자, 반짇고리, 귀중품 상자 등으로 활용했고, 혼수품을 담는 상자로도 인기가 있었다. 형편이 어려운 서민들은 고리짝으로 아쉬움을 달래다가 조선 후기나 되어서야 감히 꿈꿔볼 법해졌다.

담양 대나무여야 하는 이유

대나무 하면 당연히 담양이라고 하지만, 어딜 보나 대밭이 눈에 걸리던 예전과는 많이 달라졌다. 플라스틱 사용의 증가, 값싼 중국산 대나무와 중국제 공산품의 수입, 지역 개발과 같은 시대의 흐름 탓이다. 서한규 옹도 대밭에 가서 손수 질 좋은 왕골을 채취하던 때가 있었지만, 담양 내 사유 대밭이 줄고, 건강상 이유로 작업량도 줄어든 현재에는 대밭에 가서 사 오거나 시장에서 파는 대나무 중에서 골라온다. 그래도 그가 쓰는 대나무는 모두 국산 담양 대나무이다.

“중국산은 물러서 안 돼. 힘이 없어요. 예부터 대나무 하면 담양입니다. 우리 한죽 중에도, 여러 종류가 있습니다. 왕죽, 분죽, 맹종죽, 오죽, 산죽 몇 가지가 있는디 최상으로는 왕죽을 씁니다.”

담양에 주로 분포하는 대나무는 왕죽과 분죽이다. 대부분의 죽물 공예에는 분죽을 쓰지만, 채상을 만들 때는 왕죽을 쓴다. 황토밭에서 자란 왕죽 2~3년생이 너무 무르지도 너무 딱딱하지도 않아 얇게 뜨기에 적합하다. 또한 수분이 적어야 변질이 되지 않기 때문에 물오른 여름보단 한겨울에 채취한 대나무를 써야 좋다.

대나무를 묶는 또 하나의 나무, 소나무

9할 이상이 대올로 만들어지는 채상도 극히 일부는 다른 나무의 힘을 빌린다. 여기서도 우리나라 나무의 우수성을 발견할 수 있다는 점이 흥미롭다. 겉 상자에 속 상자를 넣고 대쪽으로 테를 두르는데 이때 겉 테와 안 테를 동여매는 끈을 소나무 뿌리로 만든다. 물론 채상에 들어가는 대나무의 비율에 비하면 극히 미미한 양이고, 그나마도 끈 대신 삼베를 덮어 대체할 때도 많다. 하지만 서한규 옹이 끈을 쓴다면 그 원재료는 한 가지밖에 없다.

“우리 조선 솔(육송 또는 홍솔을 일본에서 일컫는 명칭), 재래종 홍솔이어야 합니다. 그 뿌리가 찢기 좋아요. 다른 소나무도 써보니까.”

중국이나 일본은 등나무가 흔히 분포되어 있어서 대를 묶을 때 등나무 끈을 주로 쓰고 우리 땅에선 대신 소나무 뿌리를 썼다. 그런데 등나무 끈은 처음에 잘 동여매지 않으면 할랑거린다. 육송은 헐겁게 매어도 고무 성질이 있어서 하루가 지나면 꽉 죄어들어 단단하게 고정된다는 점에서 더 우수하다. 인도네시아나 중국, 일본에서 등나무가 흔하게 수입되는 지금에도 굳이 소나무 뿌리 끈을 쓰는 이유다. 우리 조상의 지혜가 빛나는 대목이라 할 수 있다.

채상의 현재, 그리고 채상장의 활로

이와 같이 우리 땅에서 난 재료를 뛰어난 공예기술로 제작하여 지혜와 아름다움, 그리고 실용성이 깃든 물건이 채상이다. 그 자체의 가치에 더해 장인의 기술과 제작 기간, 그리고 생산량을 생각하면 현대에도 채상이 고급품인 점은 확실하다. 다만 판로가 적어 일 년에 열 개 남짓 팔리는 정도. 더구나 능률이 오르던 서한규 옹의 젊은 시절에는 딸과 함께 삼합채상(크기가 다른 세 점의 채상으로 구성됨)을 약 일주일 만에 완성시켰다.

하지만 현재는 보름에서 스무날 이상이 걸린다. 제작 기간은 늘고 생산량이 더 적어진 것이다. 여기에 중간 유통을 끼고 타 도시에 판로를 늘리면 각 제품의 단가는 더욱 뛸 것이 자명하다. 가능한 저렴한 가격으로 채상이 좀 더 많은 사람들과 만나길 바라는지라, 부녀는 직거래만 하기로 선택했다. 그래서 채상을 사려면 담양에 가야 한다.

어차피 부귀영화만 바랐다면 시작하지 않았을 것이다. 다만 돈벌이가 안 되니 후계 양성이 어렵다는 점이 문제였는데 서한규 옹의 딸, 서신정 씨가 채상 일에 열정을 갖게 되어 다행이었다. 처녀시절부터 밤잠 줄여가며 채상 무늬와 색깔을 연구한 끝에 두세 개의 정형화된 패턴을 서른 가지로 늘렸고, 화학염색으로 뽑아내던 노랑, 자주 두 색깔을 쪽, 다목, 치자, 커피의 색으로부터 풍부하게 늘렸다. 그뿐만 아니라 채상 기법을 이용한 현대적인 일상 소품들을 만들어 채상이 일반인에게 더욱 친근하게 다가가게 되었다. 서신정 씨 덕분에 당분간 채상장의 명맥에 관하여 당면한 큰 시름 하나를 덜어낸 셈이다.

2017년 한 시대의 공예가로 삶을 마감한 서한규 옹의 전통적인 채상 기술은 딸 서신정 씨가 잇고 있지만 지금도 연구할 거리는 남아 있다. 예를 들어, 그래픽 디자인을 도입한다면 현재의 서른 가지보다 더 많은 채상 무늬를 만들어 낼 수 있다. 서신정 씨 나이도 예순을 넘었다. 새로운 컴퓨터 기술을 배우거나 어릴 때처럼 밤새 일하기엔 힘이 부치지만 큰 걱정은 없다. 서한규 옹이 그랬듯이 서신정 씨도 그 자신의 후대를 믿기 때문이다.

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]