쓸모 있음과 쓸모없음의 사이

나무의 목리를 매우 중요시

‘안과 밖-그 사이’라는 화두로 세계의 조화와 갈등에 대해 꾸준히 탐구하고 있는 조각가 이수홍. 파주에 있는 작업실에서 그를 만나, 나무의 물성이 안과 밖이라는 화두와 어떻게 만나고 있는지 들어봤다.

장자가 말했다. “너는 쓸모 있음과 쓸모없음을 구분한다. 네가 서 있는 이 땅을 예로 들어보자. 너에게 쓸모 있는 땅은 지금 네 발이 딛고 서 있는 발바닥 크기만큼의 땅이다. 그것을 제외한 나머지 땅은 너에게 쓸모가 없다. 그러나 네가 딛고 선 그 작은 부분을 뺀 나머지 쓸모없는 부분이 없어진다면 과연 네가 얼마나 오랫동안 그 작은 땅 위에 서 있을 수 있겠는가? 너에게 정작 필요한 땅, 너를 떠받쳐 주고 있는 땅은 사실 네가 쓸모없다고 여긴 나머지 큰 땅이다.”

지당한 말씀이다. 일찍이 데카르트는 “Je pense. Donc je suis”를 외치며, 불확실한 세상에서 오직 확실한 것은 사유하는 존재인 자기 자신뿐이라 말했다. 하지만 나비가 장자 꿈을 꾸는지, 장자가 나비 꿈을 꾸는지 도무지 알 수 없는 상황이라면 사유의 주체 역시 불분명해지고 만다. 바로 이 지점에서 우리가 이제까지 참이라 믿어왔던 이항대립이 사라진다. 나비와 장자가 둘이 아니라 하나라는 인식, 자아와 세계가 둘이 아니라 하나라는 인식은 불교적 세계관과도 통한다. 색(色)은 공(空)에서 나오고 공은 색으로 구현되니, 세계는 둘이 아니라 하나(不二)다. 그러니 장자가 나비 꿈을 꾸는지 나비가 장자 꿈을 꾸는지 꼬치꼬치 캐묻는 일 자체가 무의미할지 모른다.

사실 세상은 무수한 대립항의 조화를 통해 존재한다. 음과 양, 남과 여, 빛과 어둠, 왼쪽과 오른쪽, 정신과 육체, 성과 속, 자아와 타자…. 그런데 이 대립항을 ‘차이’가 아닌, ‘차별’로 인식하는 순간 우리는 혼란과 좌절에 빠지고 만다. 상호보완적인 관계여야 마땅할 것들이 대립하고 갈등하면서 지배와 피지배가 나타나고, 억압과 종속이 야기된다.

조각가 이수홍은 20년이 넘는 긴 시간 동안 ‘안과 밖’이라는 화두에 매달려 왔다. 좀 더 정확하게 말하면 안과 밖 그 자체보다는 안과 밖을 연결하는 ‘사이’에 주목해 왔다. 작가의 개인적 경험과 사유에서 발단이 된 이 화두는 우리 모두에게도 유의미하다. 과연 나는 내가 서 있는 이 땅만을 쓸모 있다고 여겨왔던 건 아닌지. 장자의 말처럼 쓸모 있음과 쓸모없음의 ‘사이’에 대해 생각해 볼 일이다.

<이수홍 교수 인터뷰>

- 하나의 주제를 오랫동안 붙잡고 있는 것도 쉬운 일은 아닐 것 같은데, 그만큼 강한 임팩트가 있었다는 의미겠죠? 초기 작업부터 ‘안과 밖-그 사이’라는 주제에 천착하셨나요?

그렇지는 않아요. 처음에는 미니멀한 작업을 주로 했죠. 나무의 물성만을 활용해 기하학적인 조형미를 보여주는 작업이었어요. 그러다가 차츰 현재의 작업을 시작하게 됐는데 여기에는 몇 가지 이유가 있어요. 아버지가 군인이셨기 때문에 제가 어려서부터 이사와 전학을 많이 다녔어요. 맨 처음 전학간 곳은 광주였는데 서울깍쟁이가 왔다고 저를 놀려대더군요. 전라도 사투리가 입에 익을 무렵 이번에는 대구로 전학을 갔는데 그곳 친구들이 “얘는 뭐냐” 하면서 백안시했어요. 원래 고향이 서울이라고 해도 믿지를 않더군요. 그러다가 대구 사투리가 익을 무렵 다시 서울로 갔는데 이번에는 지방 촌놈이라고 무시합디다. 애들 텃세에 시달리다 보니 반발심도 생겼지만, 어찌할 수 없는 무기력함에 휩싸이더군요.

또 제가 80학번이에요. 그래서 대학 시절에는 정치적 상황 때문에 가치 기준이 무너지는 경험을 했어요. 미국에 유학 가서는 인종 차별이나 문화적 충격 때문에 힘들었고, 위험한 고비도 몇 차례 겪었습니다. 그런 일련의 과정을 통해서 우리가 옳다 그르다 판단하는 것들, 확신하고 있는 것들에 의문을 가지게 된 거죠. 나에게 정답인 것이 상대에게도 정답일 수는 없는 거죠. 그래서 안과 밖을 떼어놓고 대립시키는 대신 그 사이에 존재하는 것에 대해 생각하게 됐습니다. 말하자면 가치 판단에 대한 보류라고나 할까요.

- 작업 자체가 규모가 커서 그렇기도 한데요, 단순한 조각을 넘어 설치작품처럼 보입니다. 작품이 주변 공간과 소통하고 있는 듯한 느낌이 들어요. 일부러 의도하신 건가요?

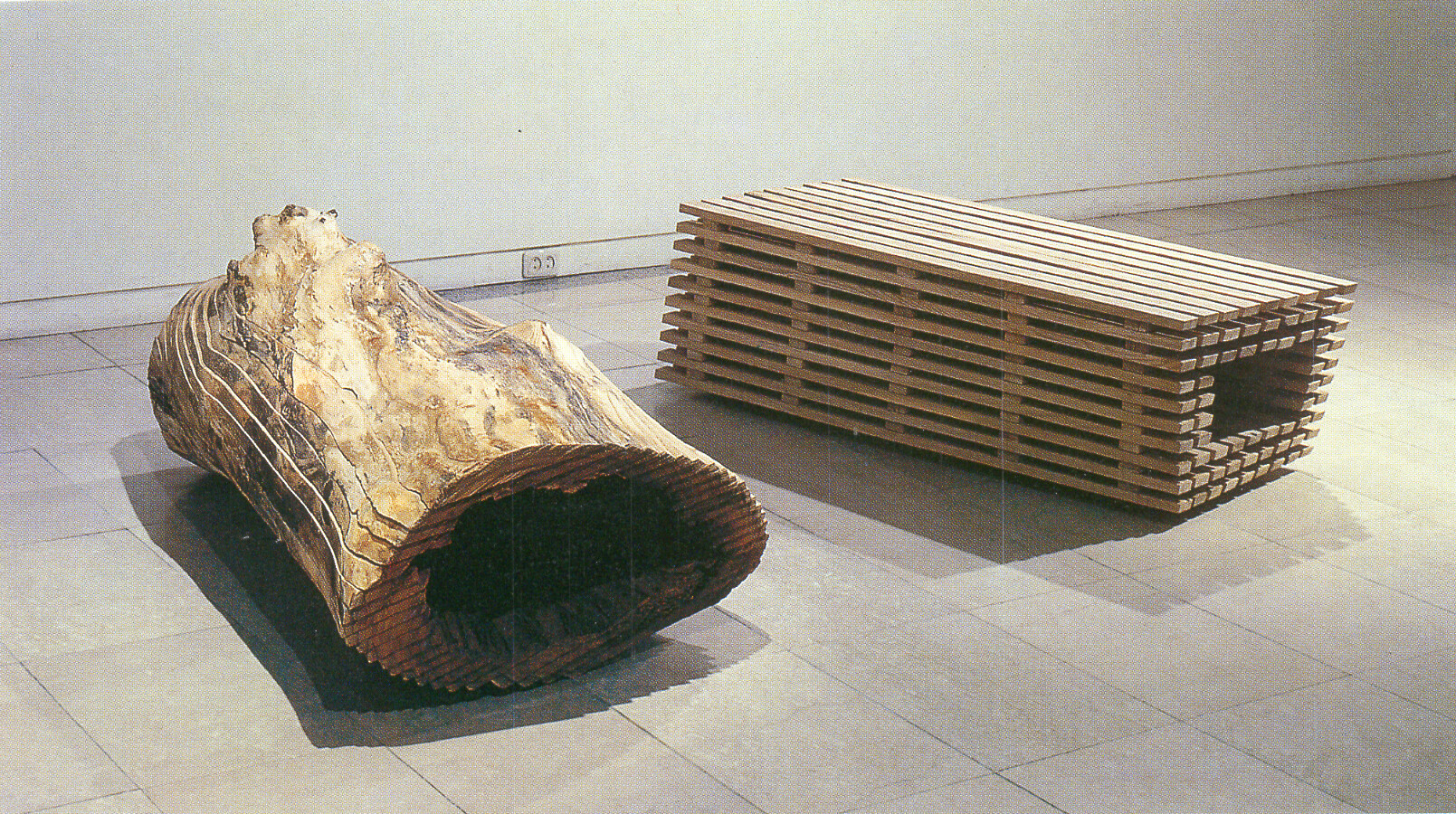

저는 작품을 전시할 때 자연물과 인공물을 대비시키기 위해 배열에 신경을 씁니다. 나란히 병렬할 때도 있고 수직 구조로 배치할 때도 있죠. 이때 나무 본래의 외형을 유지하고 있는 오브제(자연물)는 감성적인 부분을 대변하고, 조각해서 기하학적으로 만든 오브제(인공물)는 인위적인 부분을 나타냅니다. 전자가 직관적이라면 후자는 논리적이죠. 직관과 논리의 조화를 통해 공존이 완성된다는 걸 말하고 싶었어요.

그리고 제가 나무 작업뿐 아니라 미디어, 사진, 드로잉 작업 등을 병행하는 경우도 많습니다. 이 역시 인위성이라는 시니피에를 함의하고 있죠. 나무로만 작업했던 인공적인 오브제를 장르적으로 변주시켰다고나 할까요.

- 작업이 설치작품처럼 느껴지는 건 오브제 상호간의 관계는 물론 오브제와 전시 공간, 그리고 관객과 전시 공간을 동시에 고려했기 때문인 것 같군요. 화제를 돌려서 나무 이야기를 해볼까요? 처음에는 석조 작업을 했던 걸로 아는데 나무 작업은 언제부터 하셨나요?

사실 우리나라는 나무 조각을 하기에 좋은 여건이 아니죠. 재료 수급도 어렵고 가격도 비싸니까요. 제가 몸담고 있는 홍익대가 일본 타마대학, 무사시노대학과 자매결연 하여 일본에 갈 일이 많습니다. 가보면 정말 부럽죠. 우리는 소품 위주로 목조각 수업을 하지만, 일본에서는 목조각이 조각과의 메인 교과 과정이에요. 목조가 10이라면 석조가 5, 철조가 5에 해당하지요.

다행히 저는 미국에서 유학생활을 했는데 미국만 해도 나무가 많고 구하기가 쉬워 나무 작업하기가 수월했어요. 제가 초창기에 있던 곳이 롱아일랜드였는데 숲이 온통 메이플, 월넛, 레드우드 천지였어요. 산림원들이 솎아내고는 방치한 나무를 가져다가 사용할 수 있었기 때문에 나무의 속성을 충분히 터득할 수 있었죠. 또 내다버린 가구나 고재를 구하기도 쉬워서 다양한 목재를 경험할 수 있었습니다.

- 요즘에는 주로 어떤 나무로 작업하시나요?

알마시카도 쓰긴 하는데 알마시카는 결이 너무 없어서 주로 홍송과 스프러스를 사용합니다. 얼마 전에는 국산 소나무도 사용했고요, 또 괴목도 쓰죠. 근데 제 작업이 딱히 수종을 가릴 필요가 없어요. 수종보다는 오히려 나무의 형태가 중요하죠. 저는 휘어진 나무를 선호하는 편이에요. 자연적이고 원초적인 느낌을 더 강조할 수 있거든요. 지방에 다니다가 눈에 확 들어오는 나무들이 있어요. 그런 나무들을 보면 어떻게 작업해야겠다 감이 오지요. 언젠가 일본에 가서 녹나무로 몇 가지 작업을 했는데 써보니 제 작업에는 녹나무도 좋더군요.

- 작업 방식이 궁금합니다. 통나무 속을 어떤 식으로 파내시는 건가요?

속을 파내는 게 아니라 오려내는 거예요. 우선 제재소에서 통나무를 종단면으로 여러 차례 켭니다. 슬라이스 해서 판재로 만드는 거죠. 그런 다음 각각의 판재를 도면대로 커팅합니다. 그리고 나서 겉 부분은 겉대로 속 부분은 속대로 따로 붙입니다. 이런 작업을 통해 수피가 붙은 자연물과 기하학적 형태의 인공물 두 오브제가 완성됩니다.

- 인터뷰를 정리할 겸 마지막 질문을 드릴게요. 아무래도 조각가는 가구를 만드는 디자이너와 나무를 대하는 태도가 다를 텐데요, 자신은 어떤 태도를 갖고 있다고 생각하시나요?

가구 디자이너는 목리를 매우 중요시할 겁니다. 또 나무의 수축팽창에 대단히 민감하겠죠. 하지만 저는 목리보다 나무 자체의 형태에 더 관심이 많고, 또 수축팽창도 신경 쓰지 않습니다. 오히려 저는 그걸 이용하는 편이죠. 터지려면 더 터져라, 휘어지려면 더 휘어져라 하고요. 나무 본래의 물성이 바로 그것이니까요. 가구 디자이너가 나무의 물성을 뛰어넘으려고 한다면 저는 물성을 받아들이고 좇아갑니다.

*이수홍은 현재 홍익대 미술대학 조소과 교수로 재직했다. 홍익대 대학원을 졸업한 후 미국 프랫 인스티튜트(Pratt Institute)에서 조소로 석사 과정을 졸업했다. 1992년 제2회 개인전부터 ‘안과 밖-그 사이’라는 타이틀로 작품을 선보여 왔다. 석남미술상(1994), 김세중 청년조각상(1997)을 수상했다.

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]