- 독일어를 능숙하게 구사한다고 들었다. 이 사실만으로도 당신의 작품이 매우 흥미롭게 느껴졌다. 우선 당신에 대해 알고 싶다.

나는 세 명의 자녀를 둔 56세 조각가로 현재 해발 1200m 산중에서 살고 있다. 그래서인지 산과 계곡에 애착을 많이 느낀다. 나는 매일 매일 조각을 한다. 조각에 있어서 꾸준함과 근성이 가장 중요하다고 생각하기 때문이다. 예술이 나의 전부이기는 하지만, 등산도 좋아하고 전시 때문에 여행을 많이 다니기도 한다. 나무와 여행에서 예술적 감각을 찾는다.

오스트리아에서 60㎞ 정도 떨어진 국경 지역에 살고 있다 보니 자연스럽게 독일어권 문화와 이탈리아 문화를 동시에 받아들이게 되었다. 유구한 목조각 역사를 지닌 독일어권 문화에 자극 받아 나무를 재료로 선택했으며, 내 작품에서 보이는 장식적인 요소는 이탈리안 바로크 스타일의 영향 때문이다. 하지만 나무에 색이 칠해지면 이국적인 느낌이 강해진다.

- 조각가로 살아온 시간이 꽤 길 것으로 생각된다. 조각가라는 길을 걷게 된 계기는 무엇인가?

목조각의 전통이 강하게 남아 있는 지역에서 나고 자랐다. 그 지역엔 17세기부터 나무로 작업을 하는 바로크 목조각가들이 많이 모여 있었다. 그때부터 형성되기 시작한 목조각의 성지 ‘발 가르데나(Val Gardena)’는 18세기까지 목조각 문화의 중심지로 자리 잡았다. 이후 19세기부터는 전 세계 교회로 목조각이 수출되기 시작했다. 지금까지도 그 지역의 목조각은 종교를 뿌리로 삼고 있다. 나도 그러한 전통에 따라 기술을 배웠지만, 다른 길을 가기로 마음먹었다.

- 당신의 작품에는 나이도, 성별도, 생김새도 모두 다른 사람들이 등장한다. 하지만 이들 사이에 어떠한 공통점이 있는 것처럼 보인다.

모두 다 같은 인간이라는 게 가장 큰 공통점일 것이다. 그리고 자기 나이대에 해야 하는 중요한 일을 하고 있는 사람들이고…. 나는 기본적으로 다양한 인간 군상을 조각하기를 좋아한다.

- 사람뿐만 아니라 꽃, 잎, 동물과 같은 자연물도 심심찮게 등장한다. 인간과 진정한 교감을 나누는 것처럼 보인다.

자연물은 내 작업에서 매우 중요하다. 주제와 동반되거나 주제를 보완하기도 하지만, 그와 상관없이 뜬금없이 등장하기도 한다. 자연이 지배하고 있는 곳에서 자라다 보니 저절로 자연물을 표현하게 되는 것 같다. 내가 만약 도시에서 나고 자랐다면 아마 다른 것을 표현하지 않았을까 싶다.

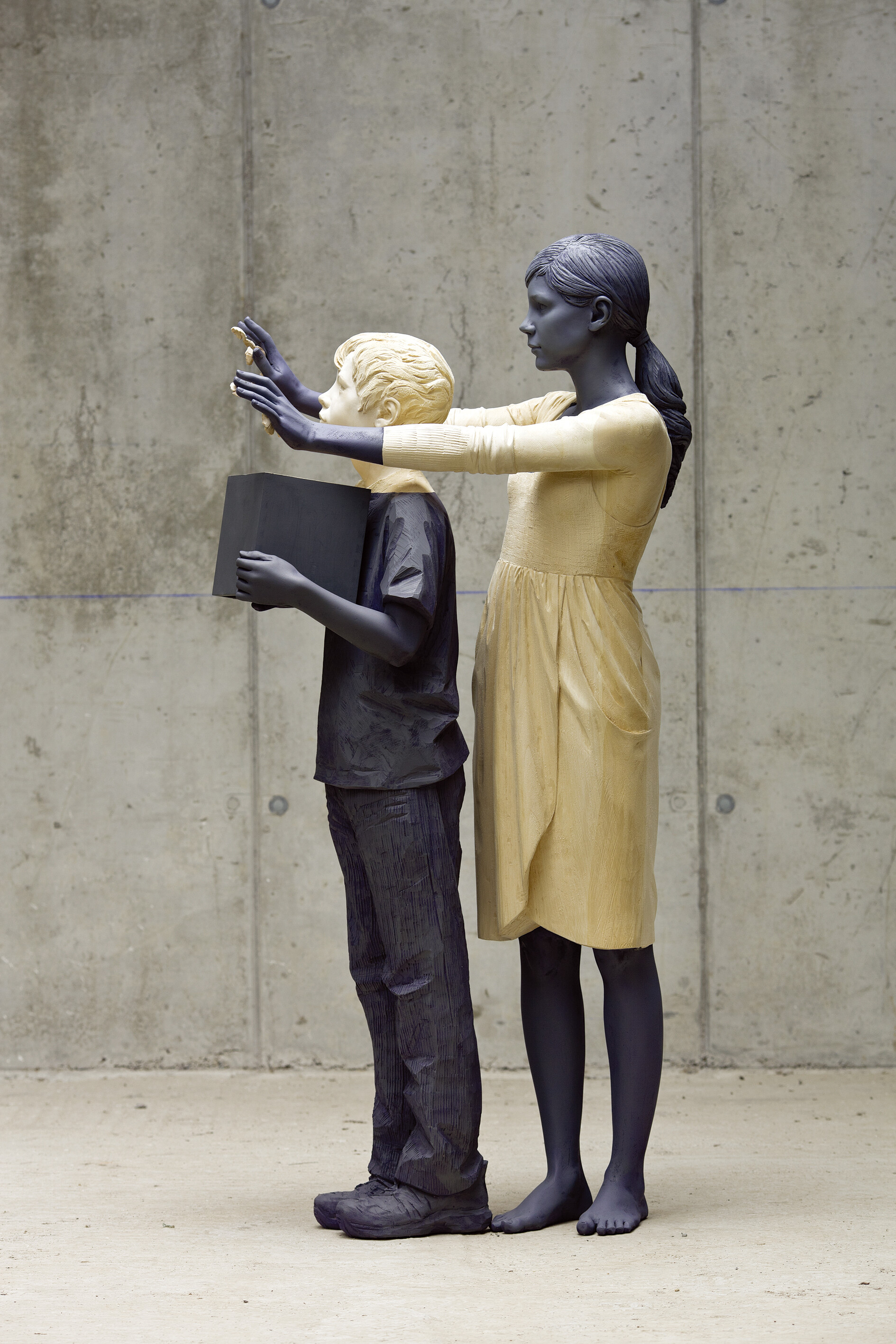

- 조각의 일부에만 칠해진 색이 참 재미있다. 구획된 칠은 어떤 의미를 가지고 있는가?

내 작업에서 가장 중요한 게 바로 색이다. 사실 아트스쿨에서 조각이 아닌 그림을 전공했다. 여하튼 색은 상(像)을 압도한다. 하지만 이야기(narration)를 주관하지는 않는다. 이야기가 끊임없이 전환되고, 질문을 유도하고, 변화하는 과정 속에서 색은 긴장과 충돌, 동시에 통합과 조화를 이끌어 낸다. 이렇듯 색과 나무 사이에는 긴장과 이완의 순환이 일어난다.

- 사람들의 얼굴이 하나 같이 무표정이다. 웃음은커녕 어떠한 감정도 읽히지 않는다. 모두가 침묵을 지키며 무사함에 안도하고 있는 것처럼 보인다.

나의 작품은 낯섦과 거리감, 부재를 나타내고 있다. 고립과 외로움이라는 주제를 항상 생각한다. 하지만 부정적인 의미에서의 고독이 아니라 회상(recollection)이라고 할 수 있다. 내면을 향한 그들의 시선은 침묵을 구하는 행위에 따른 결과다. 나 또한 내면의 고요를 추구한다.

- 당신의 작품은 터부, 비밀, 욕망, 죄의식을 동반한 쾌락(guilty pleasure) 등 남에게 말할 수 없는 무의식적인 무언가를 이야기하는 것 같다.

맞다. 작품 속 인간 모두 고통 받는 영혼을 지니고 있으며 그들의 눈에서 그것을 읽을 수 있다. 하지만 작품을 바라보는 감상적인 시선에서 더 나아가면 시적 매력과 향수 어린 비밀, 친밀하게 다가오는 개인적인 이야기를 발견할 수 있을 것이다.

- 어떤 나무를 사용하며, 그 이유는 무엇인가?

거의 라임나무만 사용한다. 굉장히 깨끗하고 잔가지도 그다지 없으며 조각을 하기에 좋은 나뭇결을 지니고 있다. 라임나무는 이미 1300년대 고딕 조각 재료로 사용되었다. 그만큼 전통 있는 재료라고 할 수 있다.

- 작업 모습을 담은 영상을 본 적이 있다. 전통적인 방식을 고수하고 있던데, 작업 과정을 설명해줄 수 있는가?

통나무를 다듬기 위해 전기톱이나 다른 기계를 사용하긴 하지만, 대부분의 작업은 끌과 줄로 이루어진다. 1300년대에 사용했던 도구와 작업 방식을 그대로 택하고 있다. 우선 통나무를 여러 개 판으로 자른 후 5년 정도 건조시킨다. 건조된 판을 집성한 뒤 전기톱으로 대강의 형태를 잡는다. 전기톱으로 쓸데없는 부분을 제거했다면 망치와 끌로 섬세한 작업을 한다. 디테일한 작업까지 마치면 줄과 사포로 마무리한 뒤 칠을 한다.

- 인체 구조와 신체의 움직임을 오랫동안 연구했을 것 같다. 반드시 필요한 작업이었으리라 생각된다.

주변에 있는 아트스쿨 학생들을 모델로 쓴다. 예술을 공부하고 있는 사람들이기 때문에 조각에 대한 이해도 높고, 작품이 완성되기까지의 과정을 흥미롭게 생각한다. 덕분에 작업에 큰 도움이 된다. 전기톱으로 대강의 형태를 잡을 땐 사진을 참고하고, 정교한 작업에 들어갈 때 모델을 사용한다.

- 두 아들 마티아스와 크리스티안도 역시 조각가다. 그들에게 롤 모델이자 영감의 대상이 되고 있는데, 무척이나 자랑스러울 것 같다.

서로에게 배우는 점이 많다. 각자의 작품에 대한 견해와 충고를 아끼지 않는다. 물론 내 아들들이 ‘아름다운 직업’에 만족하고 있어서 뿌듯하다.

- 이탈리아엔 명성 높은 조각가와 장래가 촉망되는 신인 조각가(두 아들을 포함해서)가 참 많다. 이에 대한 견해를 듣고 싶다.

10년 전부터 두각을 나타내기 시작한 조각가 그룹이 있다. 모두 나와 같은 지역 출신인데다 같은 아트스쿨에서 공부했고, 또 같은 작업실에서 트레이닝을 받았기 때문에 지금까지도 교류를 이어가고 있다. 모두 나무로 작업하는 사람들이지만, 서로 다른 예술관을 가지고 각자의 길을 가고 있다. 내가 가르쳤던 아론 드메츠(Aron Demetz)를 비롯해 게하르트 드메츠(Gehard Demetz), 브루노 월포트(Bruno Walpoth), 월터 모로더(Walter Moroder) 등을 언급할 수 있다.

- 아티스트로서 이루고 싶은 최종적인 목표는 무엇인가?

아티스트로서 이루고 싶은 목표는 많지만, 매일 매일 즐겁게 일하는 일상이 나에겐 가장 소중하다.

윌리 버지네 Willy Verginer : 1957년 이탈리아 브레싸노네(Bressanone)에서 태어났다. 브레싸노네는 이탈리아와 오스트리아의 국경지역으로 문화와 예술의 중심지이다. 서로 다른 문화권의 영향을 받으며 자란 그는 국가성(stateness)을 뛰어넘은 독특한 예술관으로 나무와 색 사이의 긴장 관계를 표현한다. 익살스러움과 신비로움을 넘나들며 다양한 인간 군상을 조각한다.

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]