자연의 이치에 대한 존재를 시각으로 확인

어둠에 존재하는 정령을 한지에 인화

숲이 없는 그리스 신화를 상상할 수가 있을까? 제우스 신은 상수리나무 가지 위 요람에서 자랐다. 그래서 상수리나무는 제우스의 어머니인 레이아를 상징했다. 북유럽신화에 나오는 최고의 신 오딘, 헤니르, 로두르 삼 형제는 물푸레나무와 느릅나무에서 인간의 모습을 발견한다. 세 신은 나무에 영혼과 생각하는 의지, 듣고 볼 수 있는 감각과 따뜻한 피를 주었다고 전해진다. 솔로몬 왕이 궁전과 성전을 짓기 위해 근처의 레바논 삼나무를 20년 동안 벌목했다. 숲이 사라진 땅은 진흙으로 변했고 대홍수가 나자 메소포타미아 문명은 하루아침에 무너져 내렸다.

문명이 꽃피운 청동시대와 철기문명은 숲의 나무를 파괴했고, 인도는 최상품 면직물을 생산하기 위해서는 양과 염소의 털이 필요했고, 양과 염소는 목초의 뿌리까지 씨를 말려 대지는 건조해 갔고 급격히 감소한 강수량은 문명을 파괴하기 시작했다. 나일강 주변의 과도한 경작지는 숲의 생물을 멸종시켰고 이집트의 문명 역시 서서히 쇠퇴했다. 중국의 황허 문명 또한 전쟁에 필요한 청동과 철기의 대량생산으로 황하 고원에 남아 있는 숲은 사라졌다. 시베리아 샤먼들은 조상의 영혼을 보호해 주는 자작나무를 우주목으로 삼았고, 중앙아시아와 북아시아의 샤먼들은 자작나무를 이용해 제례를 지냈다. 몽골의 부리야트족은 자작나무가 천상계를 열어 주는 문의 수호자로 여겼으며, 만주족의 창세신화도 자작나무로부터 시작되었다.

한국도 예외는 아니다. 단군 신화의 환웅은 하늘에서 태백산 신단수에 내려와 하늘의 뜻을 베풀었고, 고조선 사람들은 신단수 아래에서 제를 올리며, 그들의 공동체를 보살펴줄 신령이 내리기를 빌었다. 전통 마을 어귀에는 신목(神木) 혹은 당산목(堂山木)을 지정하고 지키고 숭배했다. 경상북도 예천군 금남리의 황목근(팽나무, 천연기념물 제400호), 경상북도 예천군 감천면 천향리 석송령(천연기념물 제294호)은 매년 제사를 지내고 나무에 세금도 낸다. 당산목에 대한 숭배 의식은 마을의 안녕과 풍요를 기원하는 농업시대의 산물이다. 숲과 나무는 미래의 풍요를 기원하는 자연 생태적 가늠자이면서 인간과 나무의 혼연일체를 보여주는 제례의식이다.

사진이 기원하는 당산

나무는 인류가 땅으로 내려와 직립보행하기 전까지 수십만 년 동안 생명의 둥지이자 보금자리였다. 숲은 인류 문명의 기초였고 그 지역 사람들의 삶과 공유했으며 신화의 주역이었다. 또한 한 그루의 나무는 그 땅의 토양과 기후를 알려주는 첨병이었고 그 지역의 문명과 문화를 낳는 어머니였다. 하지만 숲과 나무는 마음의 기원이 아니라, 꽃가루와 벌이 동행해야만 진정한 당산목으로 존재할 수 있다. 나무는 인간이 없어도 살 수 있지만 인간은 나무 없이는 살 수가 없다, 는 것이 불변의 진리임을 알아야 한다.

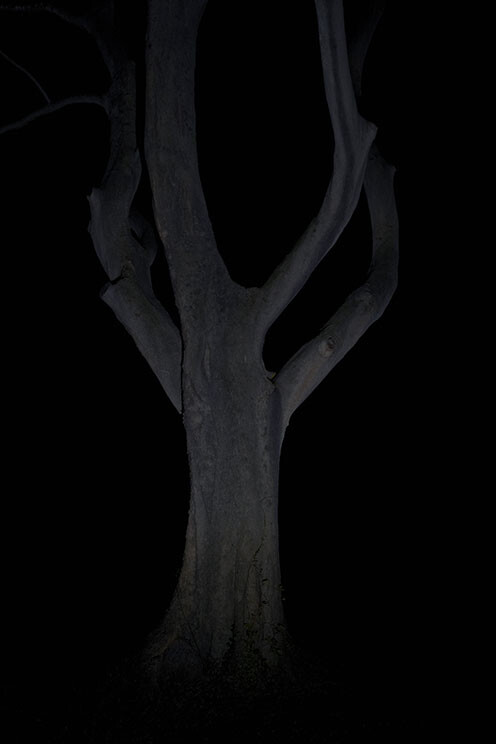

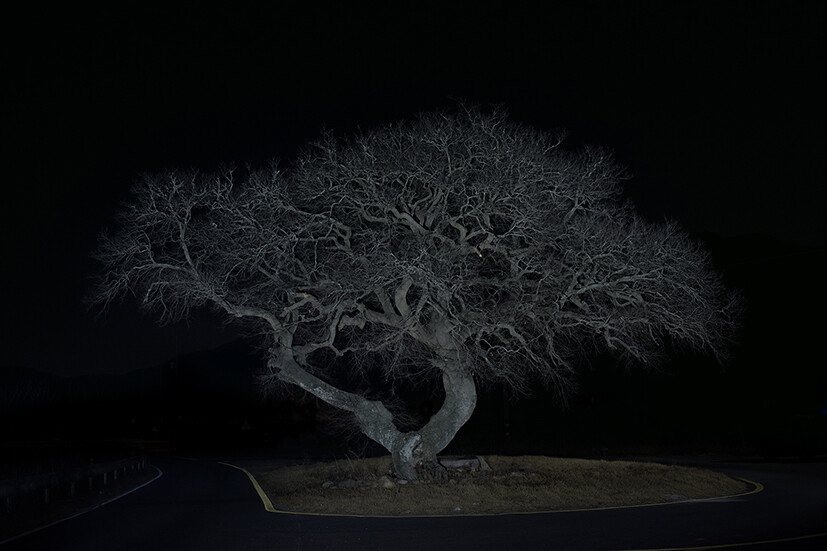

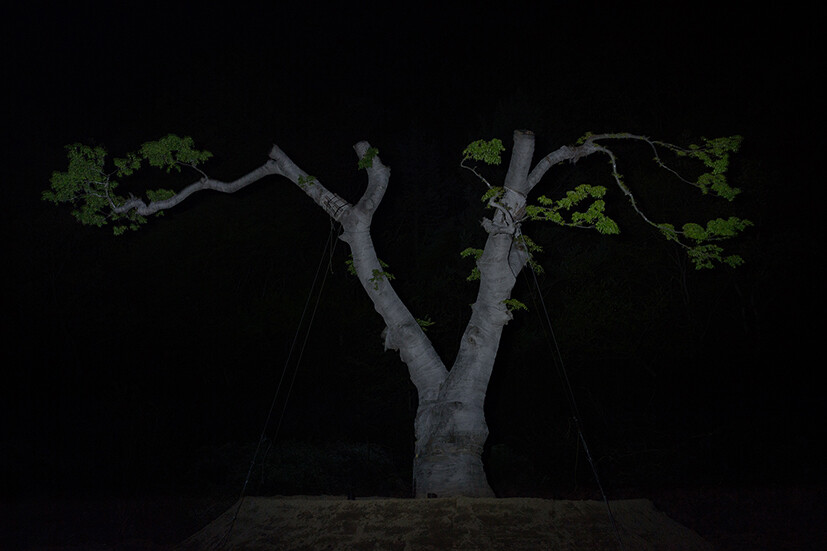

사진가 이순희는 경주 계림에서 당산목(堂山神)을 만났다. 어둠에 둘러싸인 회화나무, 느티나무, 팽나무, 박달나무에는 신의 혼령이 전봇대 줄 위의 참새처럼 내려앉아 있었다. 마을 어귀에 독야청청 서 있는 한 그루의 나무가 아니라 숲의 정령으로 다가왔다. 이순희는 제우스 신의 상징(번개, 독수리, 참나무) 중의 하나인 번개를 터뜨려 신목을 현실로 불러들였다. 그의 카메라 플래시 발광은 매일 밤 계림의 나무를 향했고, 당산목은 박제된 채로 카메라 저장고에 차곡차곡 쌓여갔다. 느티나무 신은 슬픔에 잠겨 있고, 팽나무 신은 공포에 떨고 있으며, 박달나무 신은 과거를 기억하며, 회화나무 신은 미래를 꿈꾸고 있었다.

이순희는 계림을 떠나 전국 마을 곳곳을 찾아다니며 그곳을 지키는 당산목의 정령까지 모조리 기록하기 시작했다. 나무 꼭대기에 매달린 정령을 통해 하늘을 열고, 조상의 영혼과 사라진 생물들의 혼불을 불러냈다. 어둠 속의 당산목은 현세와 내세의 경계점이었고, 그 지점을 플래시 불로 밝힌 이순희의 시각은 기에 의해서 끊임없이 생성, 변화, 소멸하는 순환의 과정을 목도해야만 했다. 이순희는 그 순간 자신이 보이지 않는 기의 흐름에 따라 그 외형을 달리하는 사물들이 만들어 내는 풍경을 인식하고 표현하는 작업을 하고 있음을 알아챘다.

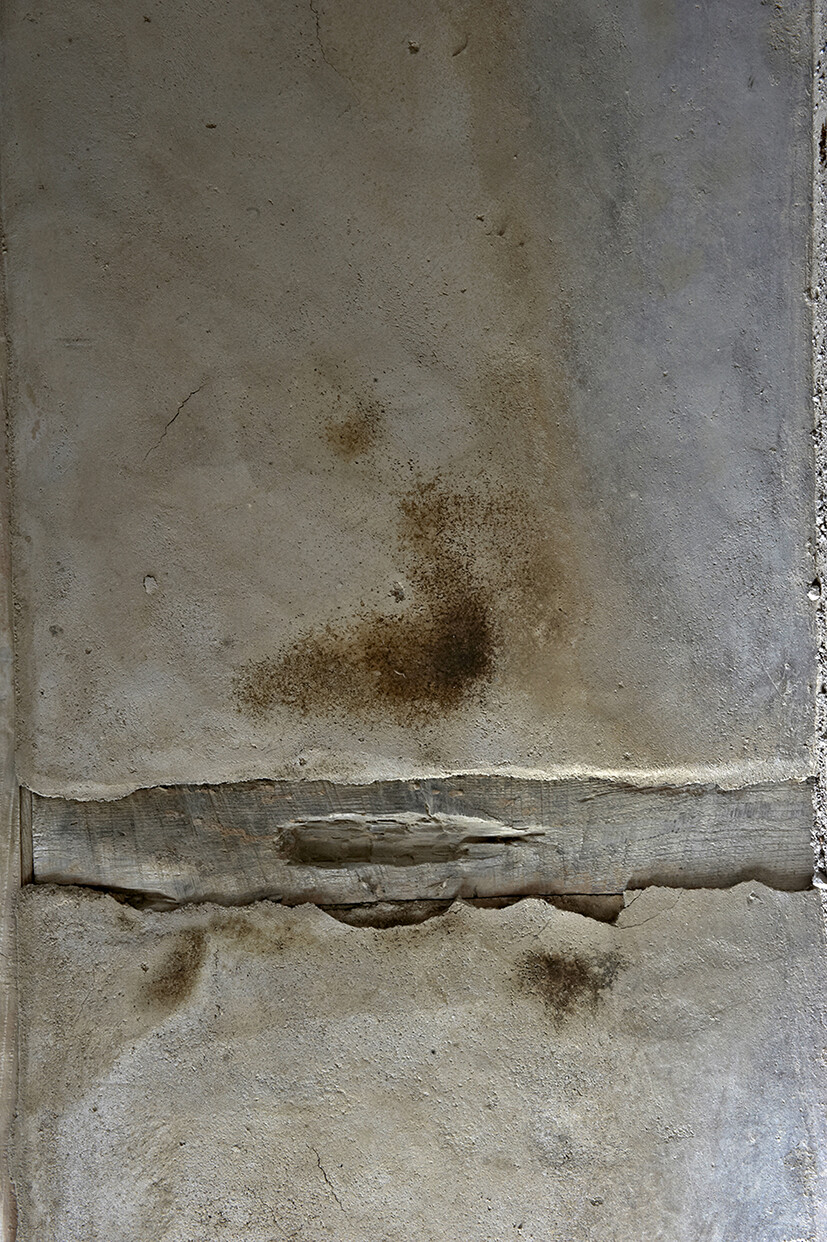

하지만 정작, 당산목이 이순희를 데려간 곳은 천상도 지하도 아닌 ‘나무-집’이 되는 목조 고택의 현장이었다. 대문을 열자 나무로 지은 기둥과 벽체가 선명히 나타났다. 그동안 밤마다 목도한 당산목의 정령은 자신을 위한 제례나 의식을 고집하기보다, 비록 죽었지만 죽지 못하고 살아 있음을 보여주는 현장이었다. 최초부터 지금까지 나무는 우리 곁을 떠나지 못하고 있었다.

이순희의 당산목은 제례나 기원의 상징체가 아니라. 인간의 삶을 보살피고 무한 희생을 감당하며 살아가는 생명 그 자체이다. 대문의 빗장과 방문의 손잡이, 벽과 기둥에 자리한 나무는 때로는 날 것으로 혹은 기하학적 모습으로 현실을 떠받치고 있다. 이는 정령의 당산목이 생명 그 자체로 오늘을 사는 나무의 운명을 옮겨놓은 것이었다.

이순희의 나무들

그동안 나무는 많은 사진가의 소재로 다뤄졌다. 자연 감성의 대상으로, 자연의 현상으로 혹은 오브제로 소개되었다. 하지만 사진가 이순희는 나무의 그림자를 지우고, 변재를 지나 심재에 숨어들어 뿌리에서 수관을 따라 우듬지에 이르자 비로소 생명체로서의 나무를 만났고 가슴으로 껴 앉았다. 그것은 나무의 정신과 일체화하는 엄숙한 시간이었으며, 나무의 쓰임을 확인하는 현재에 이르기까지 신목에서 목재에 이르는 장엄한 여정이었다.

경주 계림의 당산목은 몸을 뒤틀면서 각각의 정령을 숭배하고 있다. 이순희는 “신화와 역사를 간직한 숲의 나무들은 어둠에서 분리되어 신령스럽고 당당하게 느껴진다. 한 몸에서 시작되었지만 서로 다른 형상으로 등을 돌리며 하늘을 향하고 있는 나무는 보는 사람의 시선과 각도에 따라 달리 보인다. 나무는 마치 춤을 추는 것 같기도 하고, 나뭇가지가 하늘을 향해 날아오르는 듯한 기운이 느껴진다. 어떤 때는 인간 세상을 굽어보기도 하며, 어떤 때는 우뚝 서 있는 모습에서 힘찬 기운이 느껴지기도 한다. 이 작업은 나의 내면에 존재하는 무의식의 세계와 자연의 이치를 숲속의 나무를 통해 신령스러운 강인한 생명력과 조형미를 살리고자 하였다.”라고 사진 작업의 의도를 전한다.

지구가 열리고 숲이 땅을 덮으면서 나무는 인간에게 피와 육체를 나누었고, 정신을 불어넣어 인류를 탄생시킨 절대적 대상이다. 원시 인류는 나무로부터 물과 식량, 공기와 그늘을 얻었다. 숲에서 문명을 이루면서 숲을 태웠고 자연의 시혜를 망각하기에 이르렀다. 이제 지구의 숲과 나무는 그 자취를 감추고 있다. 숲이 사라진 땅의 문명도 사라진 먼 역사의 교훈을 주장하기에는 현대 문명의 오만함이 하늘을 찌르고 있다.

이순희의 당산목 지킴도 언젠가는 그 수명을 다할 것이고, 집을 짓는 목재도 바닥이 날 것이다. 이런 암울한 상황이 지속되는 순간에도 그의 플래시는 나무의 정령을 각인하고 그 울음소리를 담아내고 있다. 이제 당산목마저 모두 쓰러져가는 지금, 그의 사진이 각별해야 하는 이유가 선명하게 다가오고 있다.

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]