소외 주제 ‘한국 기하학적 추상미술’ 재조명·연구 및 담론 확산 기대

11월 16일(목)부터 2024년 5월 19일(일)까지 국립현대미술관 과천

|

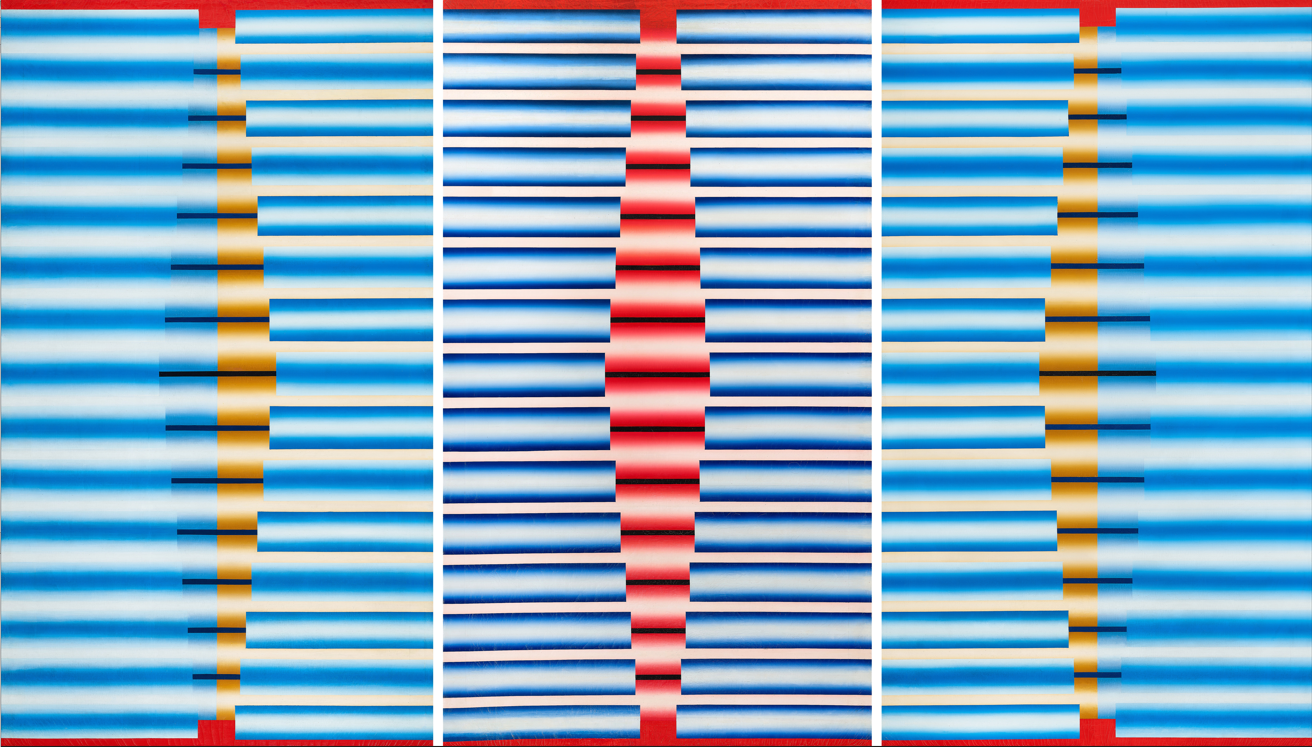

| ▲ 이승조, 핵 G-999, 1970, 캔버스에 유채, 192×111cm(3), 국립현대미술관 소장 |

국립현대미술관(MMCA)은 한국의 기하학적 추상미술이 지닌 독자성을 밝히고 숨은 의미를 복원해 한국 추상미술의 역사를 새로운 관점에서 제시하는 <한국의 기하학적 추상미술>전을 11월 16일(목)부터 2024년 5월 19일(일)까지 과천관에서 개최한다.

기하학적 추상미술은 점과 선, 원과 사각형 등 단순하고 기하학적인 형태, 원색의 색채, 화면의 평면성을 강조하는 회화의 한 경향이다. 서구에서는 몬드리안, 칸딘스키, 말레비치와 같은 작가들이 기하학적 추상미술로 각광을 받고, 20세기 내내 현대미술의 핵심 사조로 인식 받아왔다.

국내에서도 1920-30년대 근대기에 등장해 1960-70년대에는 전방위로 확산됐으나 한국적이지는 않은 추상으로 인식되며 앵포르멜이나 단색화와 같은 다른 추상미술에 비해 주변적 장르로 여겨졌다.

|

| ▲ 유영국, 〈산〉, 1970, 캔버스에 유채, 136.5×136.5cm, 국립현대미술관 소장, ⓒ유영국미술문화재단 |

|

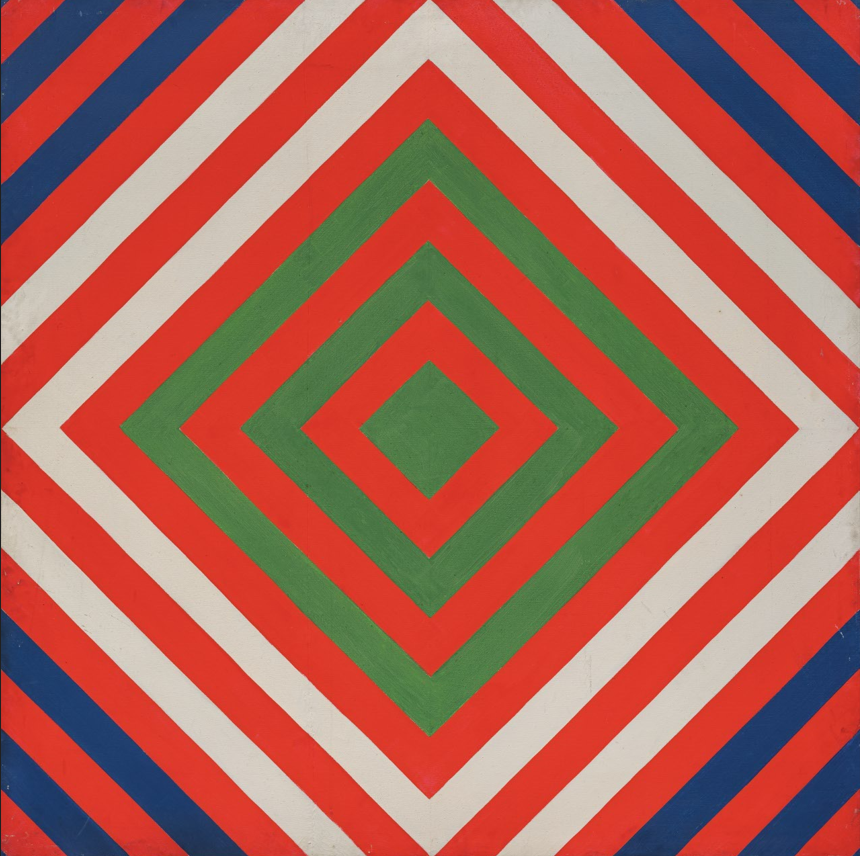

| ▲ 김한, 〈인테리어 10〉, 1968, 캔버스에 유채, 148×148cm, 국립현대미술관 소장 |

1920년대부터 1970년대까지의 한국 대표 추상미술가 47인의 작품 150여 점을 통해 기하학적 추상미술이 건축과 디자인 등과 어떤 접점을 형성하고, 한국 사회의 변화와 연동되어 외연을 확장해 왔는지를 가늠할 수 있다.

전시는 한국 기하학적 추상미술의 시대별 주요 양상을 따라 5개 섹션으로 구성했다.

“새로움과 혁신, 근대의 감각”, “한국의 바우하우스를 꿈꾸며, 신조형파”, “산과 달, 마음의 기하학”, “기하학적 추상의 시대”, “마름모-만화경” 등 시대별 주요 양상을 따라 5개 섹션으로 구성했다.

김성희 국립현대미술관장은 “이번 전시가 한국 기하학적 추상미술에 대한 관심을 촉발시키고, 더욱 활발한 연구와 논의를 끌어내어 한국 미술의 줄기를 더 풍성하게 키우는 계기가 되기를 바란다”라고 밝혔다.

|

| ▲ 『단성주보』 제300호 표지, 단성사, 1929년 2월, 대한민국역사박물관 소장 및 제공 |

|

| ▲ 윤형근, 69-E8, 1969, 면천에 유채, 165×145cm, 국립현대미술관 소장 |

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]