차종례 작가를 알게 된 건 지난 4월 있었던 그녀의 개인전을 통해서였다. 작가의 프로필을 들여다 보다 그녀가 꼬박 20여 년 동안이나 나무 작업에 매달려온 걸 알았다. 목수가 아닌 예술가가, 수십 년을 한 가지 재료를 고집하며 고집스럽게 작업하는 건 흔한 일도 쉬운 일도 아니다. 그렇게 세상 밖으로 내어놓은 작업들은 그녀가 그 시간을 어떻게 감당했는지 짐작할 만한 깊이와 아름다움이 담겨 있었다.

언제고 그녀를 만나야 했지만 방학숙제처럼 미루고만 있었다. 그녀 작품 앞에서는 늘 ‘어린 장금이’가 된 기분이었다. 홍시 맛이 나서 홍시라 했는데 왜 홍시 맛이 나느냐는 질문에 막막해진 아이처럼, 그녀의 작품 앞에서 감각으로 느껴지는 것들을 말과 글로 해명하기는 어려웠다. 그 불가해한 감각에 대해 얄팍하게라도 어떤 입장을 갖기 전까지는 조각가 차종례와 그녀의 작품에 대해 말하는 건 미뤄둘 작정이었다. 하지만 모르는 게 가야 할 이유였다.

마음대로 상상해 주세요

차종례 작가의 작업실은 파주에 있다. 마을버스도 닿지 않는 애매하고 외로운 위치다. 차 소리가 들리자 차 작가가 나온다. 오늘 차 작가는 작은 몸에 낙낙한 남색 티셔츠, 군데군데 얼룩이 묻은 낡은 청바지를 입었다. 운동화를 신고 머리는 질끈 묶었다. 수수한 모습이 ‘집에 있다 마중 나온 엄마’처럼 자연스럽다. 그녀는 처음 본 사람을 오래된 친구처럼 대한다. 세련된 매너라기보다 나이든 사람이 낯선 것을 대할 때의 자연스러움이다.

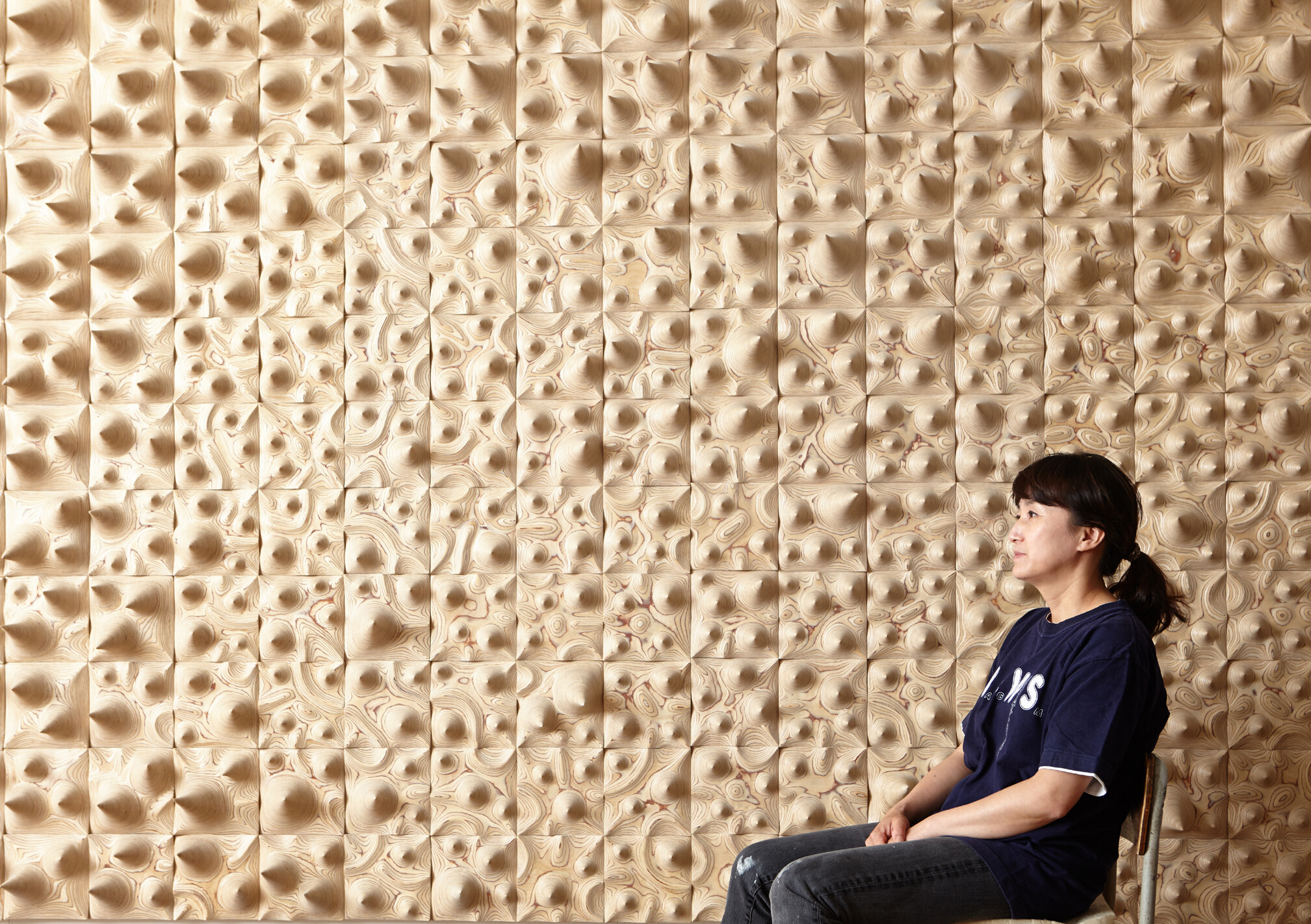

그녀가 본격적으로 이름을 알리기 시작한 건 <드러내기 드러나기(Expose exposed)> 연작을 통해서다. 30여 점의 연작들은 저마다 다른 모습을 하고 있지만 대부분은 원뿔 형태의 융기들이 타일처럼 모여 비구상적 형태를 이루고 있는 형태다.

“아이를 낳고 4, 5년 동안은 작품을 못했어요. 다시 시작하려니까 막막했죠. 출산으로 인한 공백과 내 작은 몸이 커다란 나무 덩어리와 씨름하기에는 육체적으로 힘들었어요. 이제 뭘 해야 하나 생각하면서, 작업장에 가만히 앉아 작은 각목들을 연필 깎듯이 깎기 시작했죠. 어떤 의도는 없었어요.”

그렇게 깎은 조각들이 제법 쌓이자 그녀는 이를 한데 모아 마음에 드는 형태가 나올 때까지 배열을 거듭했다. 원하는 형태가 나오자 타일 붙이듯 이어 붙여 커다란 형상을 만들었다. 이러한 조형 실험들이 모여 작품이 됐다. 무언가 연상할 수 있는 구상적인 형태를 극도로 배제하다 보니 사람들은 궁금해 한다. 대체 무슨 의도로 이런 작업을 하느냐고.

“제 의도는 ‘드러내기 드러나기’라는 말 속에 잘 드러나 있어요. 능동과 수동이 동시에 들어가 있는 말이죠. 작품의 의미는 무언가를 표현하려는 작가의 욕구와 거기서 나름의 느낌과 이미지를 찾아가려는 감상자의 욕구가 충돌하고 교차하는 과정에서 생겨난다고 생각해요. 그러니까 제 작품을 볼 때는 마음껏 상상해주셨으면 좋겠어요.”

비평가의 상찬보다는 평범한 관객들이 “여드름 같다.”느니 “하늘의 별 같다.”느니 하고 한마디씩 툭 던지는 소박한 감상이 더 반가운 그녀다. 작품은 감상자의 상상 앞에서 비로소 힘을 갖게 된다고 믿기에.

익숙해지기 위한 30년

작품을 본 사람들은 저마다 다른 이야기를 하지만, 많은 사람들이 그녀의 작품에서 어떤 ‘자연적인 것들’을 읽고 간다. 차 작가는 시골에서 자라온 자신의 성장 과정이 알게 모르게 작업에 영향을 미쳤으리라 짐작한다.

여전히 불안한 ‘성공한 작가’

“20년 동안 작업을 했어요. 고독하고 치열하게 작업을 했고 이제는 이만치 살고 있고 있지만 여전히 힘들어요. 무슨 일이든 이 정도 했으면 안정감이 있어야 하는데 그런 게 없어요. 20년을 한 사람이 아직도 힘들다고 할 정도면 분명 쉬운 길은 아닌 거죠. 작가들은 무수한 시간들과 싸워야 해요. 그 기약 없는 시간을 감당해야 작품 하나가 만들어지죠. 그런데 사람들은 작품만 보고 가요. 전시를 보러 오시면 작가들의 눈도 꼭 좀 보고 갔으면 좋겠어요.”

차 작가는 개인적인 위기를 겪은 후 조각가로 사는 일을 포기하지 않기로 마음먹었다. 딸아이가 가져온 학부모 직업란에 ‘조각가‘라고 적을 때마다 어쩐지 부끄럽고 민망했지만 이제는 당당하게 적는다. 그녀는 오늘도 작업실로 출근해 나무 조각들과 주어진 시간을 감당할 터다. 나무 한 조각 깎지 못하는 날도, 연거푸 커피만 마시다 오는 날도 있겠지만 매일 아홉 시간의 성실한 노동은 모여서 아름다운 우주를 이룰 것을 믿기에.

[ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]